「不管怎麼說,好歹我是一個推理作家,並且以寫「本格」的推理為主,沒有理由相信幽靈這種東西。」——綾辻行人,《深泥丘奇談》

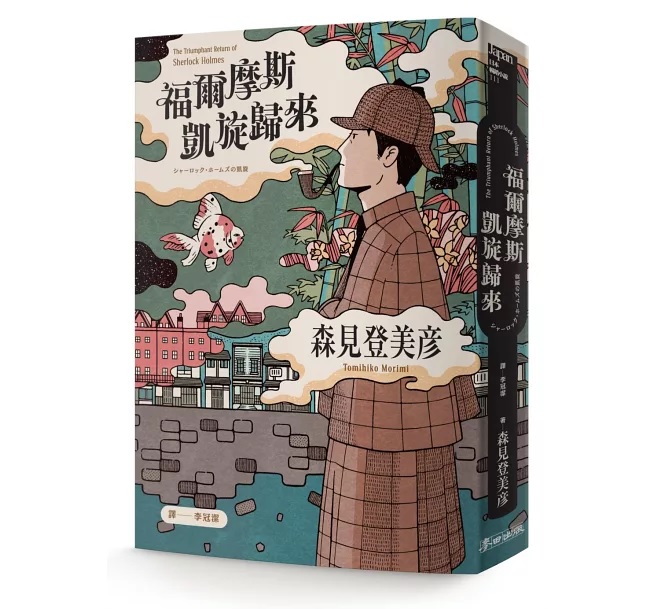

「這還真是意外,招魂術和偵探小說應該是水火不容吧。」——華生,森見登美彦,《福爾摩斯凱旋歸來》

「魔法是存在的。」——福爾摩斯,森見登美彦,《福爾摩斯凱旋歸來》

安樂椅偵探;安樂椅旅行,比如,《福爾摩斯凱旋歸來》之後,接著讀森見登美彥的散文集《太陽與少女》,收錄著一篇這樣的文章:〈深泥池與深泥丘〉——作為「深泥丘」的原型,「深泥池」是森見學生時代造訪過的「幽泉怪石」之一,「可惜,不知是幸運還是不幸,並沒有誕生出《深泥池奇談》這本書。」於是去讀《深泥丘奇談》、《深泥丘奇談.續》⋯⋯《深泥丘奇談.續續》冬陽的導讀,裡面提到一個故事——「一樁發生在將近一百年前英國的真人實事」:

出道6年多、累計發表7部小說的偵探小說家C突然行方不明,1000多名警方連日搜索、外加15000名志願者和一家報紙懸賞的100英鎊,而遍尋不獲——「眼看日子一天天過去,C依然下落不明,心急的警方把腦筋動到前輩作家D身上,畢竟D曾經寫過一系列膾炙人口的偵探故事,或許能提出不一樣的看法。然而D的回覆卻是:『從車上遺留的手套來看,再過幾天應該就會有C的消息了……我信賴的靈媒是這樣感知到的。』什麼?等等,有沒有搞錯?D不是用天賦異稟的邏輯推理能力循著線索指出C的行蹤,而是訴諸超自然感應力量?

「C失蹤十一天後,警方終於在一家水療旅館中找到毫髮無傷、但宣稱失憶的她,這樁尋人記遂草草落幕,動機始終未明。」(冬陽)

C是阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie);D是柯南道爾(Arthur Conan Doyle)——福爾摩斯的創作者、《福爾摩斯凱旋歸來》的起點。

東之東之間

森見登美彥的小說大可分為兩類:京都漫遊,《太陽之塔》、《四疊半神話大系》、《狐的故事》、《春宵苦短,少女前進吧》、《神聖懶鬼的冒險》⋯⋯;安樂椅旅行,《夜行》中岸田道生的畫作《夜行》與《曙光》、《熱帶》中的京都與佐山尚一的《熱帶》中的「群島」、《福爾摩斯凱旋歸來》中的京都與華生《福爾摩斯凱旋歸來》中的倫敦⋯⋯在他的奇想世界,打開一本書就是打開一扇門,就能抵達另一個世界——風景是其它文本、交通工具無法「抵達」,所以是「安樂椅旅行」——而無須解釋。

宮﨑駿《蒼鷺與少年》(2023)中的塔,就像《福爾摩斯凱旋歸來》中的「東之東之間」;前者的「下の世界」如同「倫敦」,不過,後者毋寧更為複雜。

我們所熟知的福爾摩斯,居住在倫敦貝克街221B。多年之後,「不知是幸運還是不幸」,被森見讀到,還成為了他的枕邊書(《太陽與少女》前言),於是寫下了《福爾摩斯凱旋歸來》,裡面的「我」是居住在京都寺町通221B的福爾摩斯的助手、記錄員華生——事情開始變得有趣起來了:倫敦的華生經歷「低潮」,為了逃避現實而創作小說《福爾摩斯凱旋歸來》、取景架空舞台「維多利亞王朝京都」——「維多利亞王朝京都」的華生看著福爾摩斯經歷「低潮」,為了挽救福爾摩斯而創作小說《福爾摩斯凱旋歸來》,「讓莫里亞提教授登場,他是福爾摩斯的新室友、同樣深受低潮所苦,如影隨行地陪伴福爾摩斯。然後他們兩人同樣都被墨斯格夫家的「東之東之間」吞沒。難道不正是因為我下意識察覺到他們是同一個人的緣故嗎?」——華生(倫敦)如此自白他的創作思路,而莫里亞提教授製作的街景模型、的月亮——在塔羅中就有靈性的意味——背面寫著「倫敦」,於是華生寫出一系列「福爾摩斯在倫敦」——而「倫敦」後來又被挪用為靈性世界的代稱,流行於「神秘主義者」之間。

「神秘主義者」是小說中的重要「勢力」,在表象上以雷契波羅夫人為首——招搖撞騙,視東之東之間為「世界之謎的中心」,並深信《竹取物語》與是開啟這扇靈性世界之門的鑰匙;後來她被告上法庭,但這並不代表「這種神秘的事並不存在」,因為他們的確通過東之東之間抵達了一個神秘的、稱為「靈性世界」也許亦不為過的地方,在那裡,「現實」(低潮)的問題得到全面解決、我們的角色大獲全勝,而在「靈性世界」之旅的尾末發生的極度混亂,讓我想到多年前的《新世紀福音戰士》,「系列的後半,隨著主角碇真嗣內心糾葛的浮上檯面,故事也逐漸破綻百出。之所以會有這樣狀況,主要的解釋都是認為創作者庵野秀明與主角內心的糾葛『同步』了。」(齋藤環)在此,只要把「華生」代入「碇真嗣」和「庵野秀明」就是——不過,前後兩個華生可不是同一個。

他們處於兩個不同的敘述層次(narration level)。

故事之故事之間

設想:(故事中的)委託人給偵探敘述案情,案情就是故事中的故事。跨層敘事——像《蘇菲的故事》那樣——是一樣「違規現象」(Genette),因為它們理應分屬「兩個世界」。委託人是「故事中的故事」的敘述者,兇手再神通廣大也不可能從敘述者的敘述裡面跳出來——所以,層次之間互不相通,如同人、神兩界互不相通(趙毅衡)。

在《蘇菲的故事》,蘇菲發現自己只是小說中的人物——存在一個外/真的世界,如同畫外之手之於畫;在《福爾摩斯凱旋歸來》,哪一個才是外/真的世界?這似乎是一個二律背反(antinomy),因為兩者都有充分的理由被視為更加虛構——在我們的現實之中,《福爾摩斯探案》印有「柯南道爾」這個現實標記,而在小說中,華生(倫敦)有我們的現實之中的《福爾摩斯探案》來支持他的「真實」、他的自白也符合「真實」(原著中瑪麗病逝〔於是華生再次與福爾摩斯同居〕);華生(京都)有我們的現實之中的《福爾摩斯凱旋歸來》來支持他的「真實」——因為它在敘事學(narratology)上似乎位於「外層」,然而,一系列「福爾摩斯在倫敦」在此被嫁接到他的筆下,而我們又知道那本應是外/真的世界中、柯南道爾/華生(倫敦)的作品,於是反過來增強了它的虛構——構成了兩個華生互寫、如艾雪《畫手》(M. C. Escher, Drawing Hands)那樣的弔詭景象,沒有哪個比另一個後/元(meta)。

《竹取物語》是「從竹子中出生的美麗公主,拒絕了無數追求者的求婚,回到月亮上的故事。」而月亮背面寫著「倫敦」、之下是莫里亞提教授做的街景模型,到尾聲,福爾摩斯再也沒有提起「東之東之間」,就像是謎團本身已然消失無蹤,後來,教授把他在「低潮」期間寫下的筆記,連同「倫敦」模型付諸一炬,華生問道:「這樣好嗎?」教授說:「當然好。我已經不需要它了。」彷彿在暗示,通過東之東之間抵達的倫敦,其實就是這個模型;結局處突如其來的授勳之後,維多利亞女王把遺落在倫敦的《福爾摩斯凱旋歸來》殘稿交給華生,並說:「畢竟我能做的,也只有守望而已。」

她何以能夠把靈性世界的東西帶來?

因為她就是「靈媒」、「就是」雷契波羅夫人——此人看似是個莫名其妙的角色,但是從來,森見筆下的、尤其是京都漫遊系小說中的「我」(比如《太陽之塔》),本來就莫名其妙,不是嗎?

說到底,《福爾摩斯凱旋歸來》是森見對柯南道爾筆下的福爾摩斯的再創作,而這又出於他的一種解讀——「真實」(原著)的莫里亞提教授本來就是幾乎毫無預兆地出現在〈最後一案〉,而華生、福爾摩斯的記錄員,實際上由始至終都沒有確切地見過莫里亞提教授,就彷彿他的出現只是為了(承擔倫敦一半罪案的責任,以及)殺死福爾摩斯——就彷彿他是福爾摩斯自己!柯南道爾借莫里亞提教授殺死福爾摩斯,這不正是福爾摩斯的最大「低潮」(萊辛巴赫瀑布深淵那麼低)?在《福爾摩斯凱旋歸來》裡面,情況變成了「他這段時日以來與莫里亞提教授的纏鬥,也正是兩個人格為了爭奪同一個軀體的殊死戰。」易言之,這本來就是「虛構」對於「真實」的干預,而這個「虛構」正正來自「現實」——福爾摩斯所遭受的,其實是由柯南道爾所施放的、魔法的現實/現實的魔法的「降維打擊」——在尾聲,華生說:「之前我們一直認為『東之東之間』裡蘊藏著某種『魔力』。但事實會不會正好相反?⋯⋯這個世界本身就是借由『魔力』創造出來的。」

由是,故事與故事之故事之間、人與神(敘述層)之間、偵探與靈媒之間都失去了明確界限。「訴諸超自然感應力量」,是因為D的「現實」確實如此——「現實」即魔力/「魔力」即現實。

引用書目

Gerard Genette ( Jane E. Lewin trans.), Narrative Discourse, 1980.

Jostein Gaarder(伍豐珍譯),《蘇菲的世界》,2017。

冬陽,〈一位推理小說家源於日常的怪奇發想〉,綾辻行人(高詹燦譯),《深泥丘奇談.續續》,2023。

斎藤環(林詠純譯),《戰鬥美少女的精神分析》,2023。

森見登美彦(吳曦譯),《太陽與少女》,2019。

森見登美彦(李冠潔譯),《福爾摩斯凱旋歸來》,2024。

趙毅衡,《必要的孤獨——文學形式文化學研究》,1995。

書籍資訊

《福爾摩斯凱旋歸來》(シャーロック・ホームズの凱旋)─森見登美彥,2025 [台灣中文版]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案