文|張茵惠(SAVOIR影樂書年代誌總編輯)

2025年4月16日,英國最高法院的判決確立了《平等法》中「女性」的法律定義應以生理性別為準。這起案件源於蘇格蘭女性權益團體「For Women Scotland」對蘇格蘭政府的挑戰,該團體主張性別保護措施應僅適用於生理女性,而不應涵蓋持有性別認可證書(GRC)的跨性別者。

就結論來說,英國最高法院不僅不接受「跨性別女性佔用女性保障名額」,還可能進一步影響女性廁所、庇護所、監獄及女子運動賽事的法律適用,至於具體政策仍需視後續政府機構如何執行。

這項判決直接衝擊全球輿論,對於部分宣稱「性別自我認定(Self-ID)」是「不可避免國際趨勢」的團體來說,是難以自圓其說的嚴重挫敗。有些人直接歸咎於目前英國最高法院的組成「傾向保守」,但事情真有這麼簡單嗎?恐怕並不是。

儘管英國最高法院法官個人立場確實有可能影響判決方向,但本案的主要攻防還是基於《平等法》的法律文本和其在性別定義上的明確性。本判決考量了女性群體在單一性別空間中的權益,例如庇護機制和女性專屬空間的安全性,目的是維護法律的清晰性與公共政策的可預測性。

For Women Scotland Ltd v. Scottish Ministers 案揭示的並不是誰的勝利,更不是在貶低跨性者的人權,而是直接觸及了21世紀以來上層階級自由主義主流敘事「You Do You」的空洞性,以及法律上的不可執行性。換句話說──截至目前為止,「性別非二元」雖然號角吹得響,但是否依然比較像是個口號,而非可執行的法律概念?

值得注意的是,即使某些國家表面上提供了「第三性別」選項,但整個法律體系及其運作邏輯仍然建立在二元性別的基礎之上。這些「第三選項」本質上並非對二元框架的超越,而是由二元思維所建構出來的例外狀態。從資源分配到空間劃分,從身分識別到權利義務,法律系統的運作依然深植於二元對立的邏輯之中。

因此,問題並不僅是「誰是女性」這麼單純,而更是當我們貌似可以重新決定誰是女性時,誰來說話?付出的代價是什麼?又或者,「這個代價是誰來付」?

英國跨性權益 21 年長路,如何走到分岔路口?

在本次英國最高法院的判決中,一切起源於蘇格蘭政府與當地民間組織對於「女性保障名額」認定的衝突。這看似是個十分單純的訴求,「女性保障名額」本意是要讓女性取得經濟、政治上的平等,如果生理男性轉換性別之後主張要使用原本就已經為數不多的女性保障名額,是否違背了保障的本意,甚至拖慢了女性追求經濟平等的腳步?

蘇格蘭政府原本將持有GRC的跨性別女性納入「女性」的法律定義,使其在公共機構董事會的性別配額中享有與生理女性相同的權利。當地女性權益組織 For Women Scotland認為此政策架空了生理女性的權益,並可能影響女性專屬空間的安全性,例如庇護機制、監獄管理及政治代表制度。該團體向法院提起訴訟,主張《平等法》中的「女性」應指生理女性,而非基於性別認同的法律變更。

結果,最高法院一致認定,《平等法》中的「女性」應以生理性別為準,即使跨性別者持有GRC,仍不應在該法框架下被視為女性。在婚姻、稅務等部分法律領域,跨性者仍受到承認,但在《平等法》框架內,女性定義以生理性別為準。跨性別者在《平等法》下的反歧視保護依然保留,只是法律分類並非女性。換句話說,For Women Scotland不僅杜絕了女性保障名額被拿去用,甚至還一舉影響了性別單一空間的法律適用,更重要的是,此判決適用於英格蘭、蘇格蘭及威爾斯。

支持者認為這明確保障了女性專屬空間給生理女性使用;跨性別運動人士對此判決表示強烈不滿,認為削弱了跨性別者的法律保障,並可能導致更多歧視。蘇格蘭政府則表示將接受判決,但未來可能會推動新的立法來調整性別認定政策。

這場法律戰不僅影響英國,也可能對其他國家的性別政策產生示範效應。不過,為何英國率先走到這條長路的盡頭,必須從2004年說起。

比同婚更早的跨性勝訴案件:2002年,Goodwin v. UK案

英國的跨性別保護法案關鍵轉折點,來自於一位英國跨性別女性 Christine Goodwin,出生時被指定為男性,後來接受了性別重置手術。當時,她希望更改出生證明,讓性別與自己現在的性別認同一致;保障隱私,避免在工作等場合因文件暴露過去性別;並且讓她能與異性結婚,當時英國法律只承認「一男一女」婚姻,因此她無法與男性伴侶結婚。

然而,在1990年代末期,英國國內法律並未建立跨性別者變更法律性別的機制。Goodwin試圖透過國內行政程序、申訴、司法途徑來改變出生證明、隱私保護與婚姻權益,但法院一再駁回。政府部門回應是「法律上無權處理」。換句話說,國內制度將她拒於門外,她無路可走。

最後Goodwin向歐洲人權法院(European Court of Human Rights, ECHR)提出申訴,主張英國政府違反了《歐洲人權公約》。2002年,歐洲人權法院判決Goodwin勝訴,認為英國政府確實侵犯了基本人權,並要求英國必須進行法律改革,以尊重跨性別者的權益。

這項跨國判決直接促成了2004年的《Gender Recognition Act》(GRA)立法。英國政府被迫制定一套流程,讓符合條件的跨性別者可以取得如今陷入爭議核心的「性別承認證書」。取得GRC後,跨性別者在法律上被承認為新性別,包括婚姻、社會福利、稅務等權益。

諷刺的是,如果英國早點承認同婚,或許Godwin根本不需要跑去歐洲人權法院就能結婚。性別認同議題之所以在當時成為引爆點,不只是因為跨性別者的存在本身,而是因為社會整體對性別角色、婚姻制度、以及人的基本自由權利的限制太多。如果社會結構早點打破「一男一女」的婚姻制式性要求,許多早期性別認同法律爭鬥根本不需要走到跨國訴訟。

儘管如此,Goodwin案的意義是,讓跨性別者的法律性別變更在英國正式成為人權議題,而不再只是醫療或行政程序問題。也為全球許多其他國家樹立了先例,成為國際性別認同權益討論的重要里程碑。

但這個案子與其後的立法全都並沒有釐清「性別認同」與「生理性別」在公共政策(例如廁所、運動、庇護空間)中的劃分,後來成為英國性別政策內部矛盾撕裂的伏筆。十多年後的 Maya Forstater 案,法院判決生理女性「不接受跨性者是女人也是值得保護的個人自由」;跨性運動走向「性別自我認定(Self-ID)」,與「性別批判派」(gender-critical)女性主義者徹底分裂,這些衝突或多或少其實都源自於不夠完善且試圖迴避爭議但反而引爆衝突的法律。

為何「跨性別包容」與「女性生存權利保障」會產生矛盾?

英國最高法院判決,事實上是為這21年的空缺做出艱難的註腳。自Goodwin v. UK案以來,性別平等的道路變得日漸分歧且更為坎坷,面對這份複雜,並且誠實的考慮「性別非二元」這句話,後者雖然揭示著崇高的理念,但究竟「在法律上是什麼意思」?畢竟,法律不是一篇抒情散文,性別身分必須可執行且邏輯一致,行政與司法機關才能運作。

英國的《平等法》就是一個極具參考性的失敗例子,它將「性別轉換」列為受保護特徵,但卻未明確定義「轉換後」的適用範圍,是否能影響一切性別分類?這使得公共場所的性別分區(如廁所、監獄、庇護所)常被爭議者拿來作為「女性安全被侵犯」的爭論點。

此外,一些跨團強調「語言矯正」(例如要求使用 they/them 或懲罰錯稱),也讓原本願意支持的自由派與女性主義者轉而產生抗拒感與言論自由的焦慮。「Self-ID」更進一步讓支持跨性別變成了一個地雷遍佈的區域,英語世界的知名女性主義者不乏反對者,譬如Germaine Greer、Julie Bindel、Helen Joyce 等人,她們的言論或許不如JK 羅琳那樣粗暴聳動,但所欲回應的社會焦慮現象則沒有很大差別。

其中,部分女性主義者批評的關鍵在於,即使是跨性別女性,有時仍在不自覺地重演男性行為模式。比如在言論空間中強勢主導,在資源競爭中傾向要求優先考慮自身需求,在權利衝突時傾向用「我受壓迫,所以我站在正義的一邊」來壓倒性地要求順從。導致越來越多聲音批判跨運「不是真正解構性別壓迫,而是用另一套認同,延續既有的支配模式」。

Christine Goodwin當年的處境若放到今日,幾乎沒有任何有基本良知的生理女性會不支持她打官司取得權益。但關鍵卻是,現在社會遇到的問題並不是21年前的那種:同婚已通過、跨性已相對受到承認,從性別批判派女性的角度來看,這21年來節節上升的似乎只有擁有社會經濟優勢的生理男性所獲得的制度性便利,由於兩性薪資差距仍未消除,男同志配偶擁有「理論上」最高的經濟能力,甚至可以跨國買孕母,而某些跨性別者甚至主張自己不需要做手術,就應該取得女性身分跟女性保障名額。

她們感覺到的是一種「身分的雙向剝削」,經濟優勢、生理性別優勢的人不停的在擠壓女性生存空間。這經常表現在不成比例由生理男性發起的「司法繞道」之上,以台灣為例,當具備美國國籍的跨性別者,拒絕性別重置手術,卻試圖憑藉美國改證資料要求台灣法院變更其戶籍性別,雖然表面上是人權訴求,但也引發關於制度性繞道的討論,當性別登記標準因個案判決鬆動,是否實質上是繞過了社會契約中應有的立法與公共辯論?

「You Do You」與自我選擇不可受限的幻覺

這個「國際潮流」有可能只是幻象。英國最高法院判決正是在回應女性群體對於性別自我認定政策可能帶來的侵害——特別是在庇護機制、女性專屬空間與政治代表制度中。而若我們誤把沉默當成國際潮流,又誤把「潮流」當成「論述」的話,又該如何回應來自法律與哲學的探問?

在2024年的《大西洋》文章中,Tyler Austin Harper 批評上層階級對開放式婚姻的迷戀是一種「治療式自由主義」(therapeutic libertarianism),一種假借自我實現之名的階級特權消費,躲在「You Do You」(你就做你自己)的口號底下,但其實迴避了任何對於抵抗壓迫跟真實改變的承諾。這或許也會讓人聯想到於當前部分跨性別團體的操作策略,聲稱為「無力負擔變性手術的窮人」發聲,實則運用國際資源與法律漏洞為己所用,進行「個案繞道」。此類行為既非普遍正義,也未經制度設計,卻輕易影響整體性別登記體系,從而引發女性單一性別空間被侵佔的恐慌,反而助長對立。

較少受討論的是,法律發展的核心邏輯之一在於,「權利的保障」與「法律分類」不應混為一談。英國最高法院判決重點在於維護法律明確性,而非否定跨性別者的基本人權。這顯示了一個關鍵點——法律分類的存在是為了確保政策可預測性,而不是單純價值判斷。因此,「性別非二元」雖然講講很有意思,但除非論者真的打算要徹底廢除性別登記制度──附帶一提,我並沒有反對,大家可以試試看──否則這是徹底沒有法律意義的說法。

英國最高法院認為,如果性別能單憑自我認定改變,那麼法律制度將失去穩定性,影響到原本依賴性別分類來保護群體,如女性庇護機制、單一性別空間。而更讓人困惑的是,從目前主要國家法律進展看來,幾乎沒有一個先進國家,會堅持讓未術生理男性進入女性庇護空間,反過來不就等於:唯有當女性遇到非常脆弱的絕境時,她們才有權利主張不跟跨性別者被分類在一起?

當女性遇到非常脆弱的絕境時,她們才能主張純生理女性空間?

首先,我並不同意有些人主張的「跨性者常常刻意犯罪」,數據上,這絕對不是事實。但女性庇護所的特別處置,彰顯了性別政策辯論中的一個關鍵矛盾,「如果女性在極端困境下才有資格要求生理性別的區分,那是否意味著在日常社會環境中,她們的訴求是被以平等之名,刻意壓縮或忽略了?」這樣的安排本質上可能削弱女性的權利,而非真正達成平等。

女性庇護所與危機支援機制之所以維持生理性別區分,是因為它們的存在目的是提供安全空間,特別是針對家庭暴力、性暴力的倖存者。然而,如果這樣的原則僅適用於最極端的狀況,而在一般公共空間,如廁所、更衣室,卻不被允許,那麼性別分類的合理性將會變得不一致,也可能嚴重影響女性的安全感。

這個問題的本質,是女性權益的保障是否應該僅限於「最脆弱時刻」,還是應該在整體社會制度中被完整考慮。如果僅在極端情境下才承認性別區分的必要性,那麼日常空間的安全與權益可能會受到忽視,導致女性在制度設計上始終處於被動調整的地位,而非擁有穩定的保障。

如果社會不願正視性別分類的必要性,那麼女性的權益將僅在「最極端情境」下才被正當化,而這樣的局面是否真正符合公平正義?而我們也終將必須回應那個迄今無人能夠回答的問題:

「在追求平等的過程中,我們是否策略性抹除了女性受壓迫依然存在的事實?」

(本文原發表於《思想坦克》)

作者註:

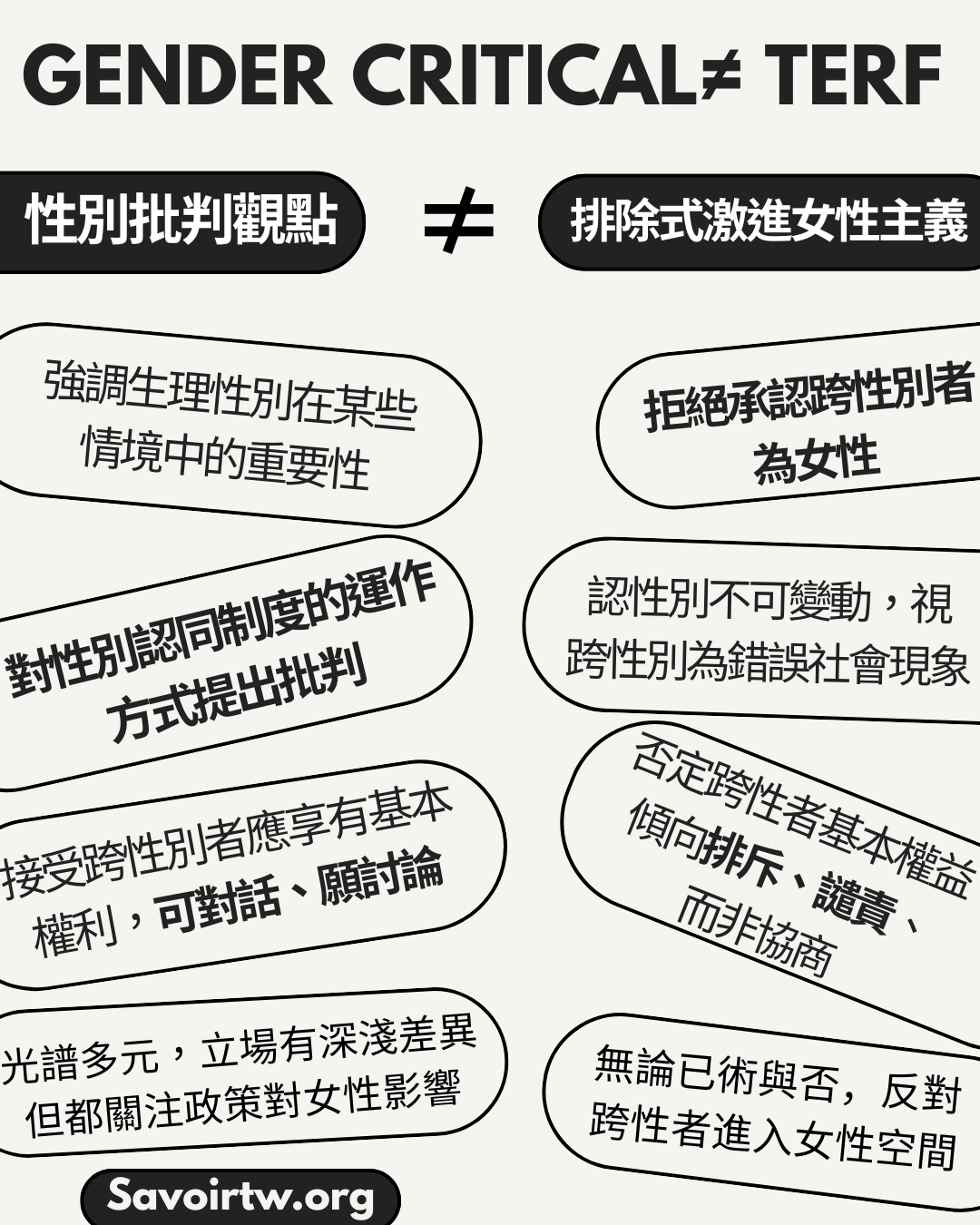

部分讀者誤認為「性別批判女性主義者」都是「TERF」,這並不是事實,且若隨意標籤化「性別批判女性主義者」為「TERF」使其消音,反而會導致跨性權益的發聲論域全被極端派佔領,網路世界中與現實世界中都不會再有溫和理性的討論,這並不符合女性的最大利益,無論你認為「女性」是誰。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案