文|落合淳思

騙很大的史記「幽王與褒姒故事」:

西周王朝嫡系於西元前八世紀滅亡,旁系於東方再興(東周王朝)。與夏的桀王、殷的紂王並列,周(西周王朝)的幽王是著名的亡國之君。下面是《史記》周本紀當中有關幽王故事的摘要。

「宣王去世,其子幽王即位。幽王二年(西元前七八○年),王都附近發生大地震,臣子伯陽甫預言「此乃亡國之兆,周不出十年亡國」。

三年(西元前七七九年),幽王寵愛褒姒,褒姒生下男嬰伯服。而正室申后(申侯的女兒)已生下太子宜臼。幽王想要廢黜申后與太子,立褒姒為王后,伯服為太子。褒姒不愛笑,幽王想盡各種辦法讓她笑。有一次幽王誤點燃通知敵人來犯的烽火,諸侯從四面趕來卻不見敵人。褒姒看到後大笑,幽王很高興,多次點燃烽火,也因此失去諸侯的信任。

幽王任命佞臣虢石父為卿士,管理國政,國人(王都的人們)都有怨言。十一年(西元前七七一年)廢黜申后與太子。申侯大怒,率繒、西夷、犬戎(夷、戎被視為野蠻勢力)攻打幽王。幽王點燃烽火召集軍隊,但已經失去諸侯的信任,無人前來。申侯在驪山下殺了幽王,擄走褒姒,將周王朝的寶物洗劫一空。

諸侯於是投靠申侯,擁立前太子宜臼,是為平王。平王即位後為躲避戎來襲,於是將王都遷到東方的洛邑。平王在位時周王室衰弱,諸侯當中的齊、楚、秦、晉逐漸強大。」

故事的矛盾點

這個故事也不是同時代(西周時代)的紀錄,而是後世的創作。最顯而易見的是「幽王二年,陽甫預言「周不出十年亡國」,而周實際上於九年後的幽王十一年滅亡」,明顯是在知道結果的情況下寫出的預言故事。事實上,在屬於同時代資料的金文(青銅器的銘文)當中,甚至無法確認伯陽甫(或是類似的名字)的存在。

此外,類似伊索寓言「放羊的少年」的內容也不太可能是事實。古希臘的伊索是西元前六世紀的人物,有可能是伊索寓言之後傳入中國,而褒姒的故事就是受到伊索寓言的啟發。

即使從文化方面來看, 直到戰國時代後期以後才開始廣泛使用烽火,這一點也與西周時代的真實情況矛盾。此外,率領西夷、犬戎的申侯擁立平王,而平王為了躲避戎來襲而遷都,這在邏輯上不成立。

然而,不同於桀王和紂王的故事,褒姒的故事最大的特徵是含有部分事實。之後還會詳加說明,但從《史記》以外的史料也有記載幽王、伯服與宜臼之間的衝突,以及幽王失去諸侯的支持等,可以推論這些是事實。此外,幽王與伯服同時被殺,以及申侯扮演重要角色的部分也被認為是事實。

由於西周王朝的年代接近春秋戰國時代,文獻資料也傳遞了一定程度的事實。研究西周史的困難之處在於必須兼顧同時代的金文資料和後代的文獻資料。

男尊女卑的古代文明

「紂王與妲己」、「幽王與褒姒」等, 古代中國的故事經常將女性當作是導致亡國的原因。類似的形式還包括「桀王與妹喜」、「吳王夫差與西施」等著名的故事。這些「傾國傾城的美女」都是創作的故事,並非事實。從這一點也可明顯看出褒姒故事的虛構性。

在古代中國,男尊女卑的思想盛行,人們普遍認為「女性干涉政治會發生不好的事」。這也是為何會創作出「不會笑的褒姒」故事的原因之一。

順帶一提,雖然有程度上的差異,但古代文明皆是男尊女卑。古希臘的雅典是全世界最早實施選舉制度的地方,但僅有男性市民擁有選舉權。日本、東洋、印度等古代社會也相同,雖然偶有例外,但權力擁有者幾乎都是男性。

古代文明男尊女卑思想盛行的最大原因是戰爭。古代戰爭使用弓箭和刀等,都是需要肌力的武器。比起男女平均的軍隊,由力氣大的男性組成的軍隊當然更強大。作為士兵擁有軍事權力,自然也就擁有社會權力。

值得一提的是,在古代中國,包括殷代後期的婦好(武丁的配偶)和西周初期的王姜(康王的配偶)在內,直到西周初期為止還可以看見女性參與政治或祭祀的若干例子。然而西周中期之後,男系繼承的貴族制進一步強化男尊女卑的觀念,再加上戰國時代的男子徵兵制等,使男尊女卑成為固定的社會結構。

此外,春秋時代末期興起的儒家思想(第八章詳述)在前漢王朝之後成為國教,從思想層面正當化男尊女卑。著名的例子包括《論語》的「唯女子與小人難養也」(〈陽貨篇〉)、《禮記》的「七歲男女不同席(家中座位)」(〈內則篇〉)等。

西周王朝的內亂與滅亡

如前所述,《史記》所描述有如「放羊的孩子」般的故事,不是導致西周王朝滅亡的原因。滅亡的真正原因是長期內亂。

關於西周王朝的滅亡,相對可靠的文獻是《竹書紀年》,原本是戰國時代的魏國記載於竹簡上的編年史,完成的時間較《史記》早。《竹書紀年》於西元三世紀出土,被抄錄為文獻資料。

此外,二○一三年公布的出土文字資料《繫年》(中國清華大學發現並整理的部分竹簡)當中有更詳細的記述。這也是戰國時代編纂的資料,來自南方的楚國。

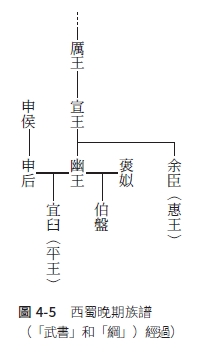

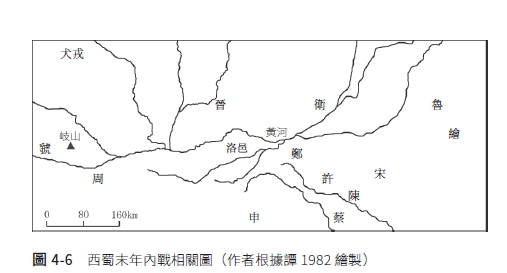

根據以上兩項資料,簡單總結西周王朝滅亡的過程如下(系譜參照圖表4―5、地圖參照圖表4―6):

幽王最初迎娶諸侯申的女兒為正室,生下宜臼(平王)。幽王之後又迎娶褒姒,生下伯盤(同《史記》所說的伯服)。

褒姒深受幽王寵愛,幽王八年(西元前七七四年)立褒姒之子伯盤為太子,舊太子宜臼逃往申國。

幽王出兵包圍申國,但諸侯繒聯合西戎攻打幽王。幽王和伯盤皆在戲(被認為是歧山)被殺,周王朝滅亡(西元前七七一年)。

這時,大貴族虢公翰(推論是《史記》中『虢石父』的原型)在攜(被認為是王都鎬京)擁立幽王之弟余臣為王,即攜惠王。另一方面,諸侯申、魯、許在申國擁立宜臼(平王),周於是出現二王並立的情形。

攜惠王即位第二十一年(西元前七五○年)時,在虢國遭到支持平王的晉文侯(與春秋時代的霸主文公是不同人)殺害。

然而,平王九年期間都無法進入周的王都,大臣和諸侯也沒有朝見他。之後,平王在晉國的擁立之下進入王都(西元前七五○年),但三年後便遷都至東邊的洛邑。晉國治理西方的舊王畿,而鄭國(周王室的旁系)管理東方的諸侯。

上述內容不同於本章開頭引述的《史記》故事,沒有明顯的矛盾之處,姑且不論細節,大架構基本上是事實。幽王的後繼者伯盤與宜臼爭奪王位,而在幽王和伯盤死後,王畿內由大貴族擁立的余臣,與王畿外由諸侯擁立的宜臼相爭(關於犬戎等的影響程度有不同的說法)。

過去根據《竹書紀年》的記載,推論余臣是在文侯即位第二十一年(西元前七六○年)戰敗身亡,但在《繫年》被發現之後,可以清楚得知是在余臣即位第二十一年去世(西元前七五○年)。此外,根據《繫年》記載,平王九年期間都無法進入王都,且在入城後僅三年,就遷都東邊的洛邑。

換言之,內亂持續二十年以上,之後又經歷十年以上的混亂期。雖然平王原本是太子,但由於最終遭到驅逐,因此身分上被視為是庶子,屬於旁系。為此,平王即位代表嫡系(西周王朝)滅亡,而旁系的平王在東邊的洛邑繼續維持王權(東周王朝)。

正如是,西周王朝的滅亡不僅僅是幽王個人的問題,而是王朝內部既得利益的累積,使得大貴族和諸侯擁有巨大的權力。結果,各方擁立不同的王,導致內亂。若說變更繼位者是內亂的導火線,那麼不得不說是幽王的失策,但從當時的權力格局來看,即使沒有這一件事,依舊會以其他某種形式爆發內亂。

(本文為《虛擬的故事與真相:從三皇五帝到始皇帝》部分書摘)

書籍資訊

書名:《虛構的故事與真相:從三皇五帝到始皇帝》 古代中国 説話と真相

作者:落合淳思

出版:臺灣商務

日期:2024

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案