彌賽亞並不打算用武力改變這個世界,只是做了一點微小的調整。

──班雅明,〈法蘭茲.卡夫卡〉

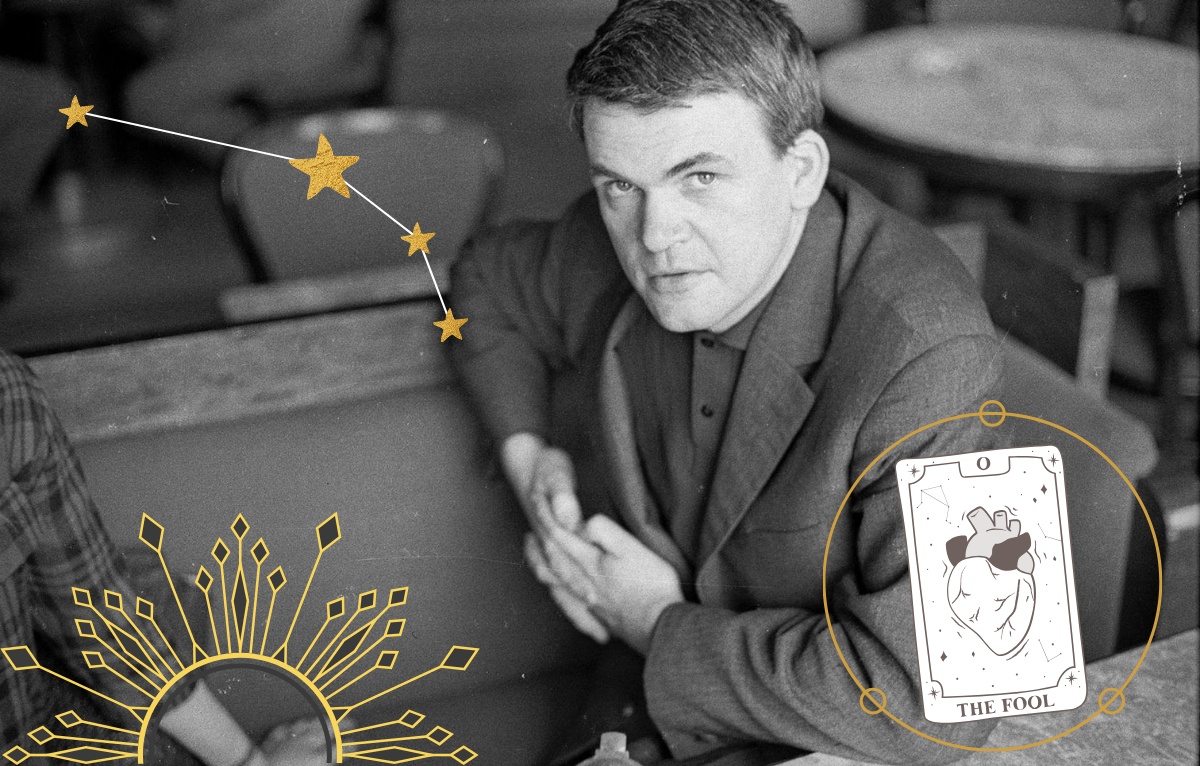

米蘭昆德拉(Milan Kundera)生命中有兩件事似乎定義了他的作品基調。第一件事是出於於四月一日愚人節,一個人們會在這一天顛覆嚴肅的節日,昆德拉自承,這個生日「就形而上層次來說看來並非全無意義」。1972年,捷共政府在布拉格之春展開大清洗,昆德拉被認定為「右派作家」,因而被布拉格電影學院解雇,在朋友幫助下,他自修占星學並在週刊用假名寫星座專欄,他說這個工作就是每月寫一篇愚蠢的短文分析十二星座,偶爾還會畫畫星座插圖,這段經歷被寫進《笑忘書》中。

星座專欄這個工作本身對昆德拉來說毫無樂趣與價值,唯一好玩的地方是昆德拉本人的存在。一個被當局社會性死亡的人,轉身向社會主義國家的數十萬青年傳佈占星術的偉大真理。他的星座專欄讀者不乏當局高層,一位重要領導對於專欄的各種預言深信不疑,特別想面見這位可能比馬恩列史更透徹宇宙真理的占星師,後來昆德拉帶著面具為這位領導進行了一次高價的私人占卜,這個場景大概是昆德拉人生最好笑的插曲。

占星師的身份對昆德拉來說可能不是偶然,它在某種程度提示了昆德拉宇宙的核心:青春。昆德拉賦予青春一種存在論的意義,青青春期的人們感到自我是個巨大的謎題,因而精疲力盡的關注自我,而占星術不能不說是一種關照自我的技藝,讓青春這段跌跌撞撞的旅行,擁有後知後覺的美麗。昆德拉宇宙中的角色,幾乎都在青春的存在意識中無法自拔,在這個「已然成為陷阱的世界中」徒勞的探索生命。

文藝青春的讀者很難不被昆德拉的小說吸引,一如青春期的人們總是在星盤中摸索自我的宇宙出廠設定,當昆德拉一本正經的寫星座分析時,他肯定會想起《玩笑》中的這段話,「在愚蠢的抒情年代裡,每個人在自己眼裡都是一個巨大的謎,因而無法關注自身之外的迷團」,然而世故的讀者則難免厭倦,主要是在後青春時期,人們要麼早就意識到關注自我的徒勞,要麼有了自我生命他方或大或小的追尋,無論如何,都會告別青春特有的抒情年代,《生活在他方》典出詩人蘭波「真正的生活是缺席的」,原題名是「抒情詩的年代」,一體兩面,青春抒情的生命總是迷戀他方的生活,然而成熟或過熟的生命終究會體會真正的生活始終缺席,而我們卻要存在於世。

昆德拉對青春的生命其實並不友善,小說家經常為人詬病或者迷人的夾敘夾議風格,來自於他對陶醉於自我的警醒,「抒情詩人」是一種青春特有的氣質,而「如果有人邁不出這一步,一生都是抒情詩人,而且就僅僅如此的話,我會感到不寒而慄」。《玩笑》中一個經典的滑稽情節狠狠嘲弄了青春對他方的迷戀,當赫雷娜發現自己只是愛人進行政治報復的工具時,憤而大口吞下助理口袋中的安眠藥,不過那其實是助理偽裝成安眠藥的瀉藥,路德維克瘋狂尋找據說為愛浪漫赴義的愛人,最後在公共廁所裡找到了狂洩的赫雷娜。多麼可笑的結局,嚴重的腹瀉粉碎了青春對一切浪漫戲劇的期待,毫無詩意可言。

成年人告別青春的反諷式抵抗

阿多諾曾經研究指出,迷戀占星術是威權人格的特徵之一,而昆德拉對此別有解讀:「詩人」因其迷戀青春的生命氣質,所以特別容易成為體制共犯,而人們普遍難以接受這個事實。昆德拉對於污名「詩人」的不遺餘力還不僅止於此,他說詩人之所以常終生停留在抒情時代,主要原因是他們都是媽寶,「詩人誕生的家庭往往由女人主宰」,荷爾德林、萊蒙托夫的祖母、普希金的奶媽,當然少不了詩人的媽媽,「詩人是被母親引導在世界面前炫耀自己,但是卻無能進入這個世界的年輕人」。

詩藝來源於青春,然而偉大的文學卻與「一種成熟個性的充分發展密切相關」。

《生活在他方》中的年輕詩人雅羅米爾,作為某種生命青春期的代表,小說寫到他在完成舉報後,處於一種愉悅的狀態,「所有這些想法,所有這些想像,讓他心中充滿某種溫柔的東西,帶著香氣與高貴,他覺得自己變偉大了」。

青春看來不只是段跌跌撞撞的旅行,在某些情境下,它還特別容易成為意識形態的俘虜,而這是因為青春以為可以通過駕馭歷史,而尋獲自我之謎。《玩笑》中描述了青年對社會主義革命的展望,「我們將開創一個時代,在這個時代裡,每個人不再置身歷史之外,也不再處於歷史腳跟之下,相反,將引領歷史,造就歷史」。

昆德拉經常否認他的小說是「政治小說」,他對歐威爾的鄙視眾所周知,「政治無所不在」在他看來是句鬼話,極權時代對他來說充其量是個背景,一個陷阱,「一個為詩歌與青春所設置,無與倫比的陷阱」。不過,昆德拉的政治冷感並無礙其政治寓意。

哈維爾與昆德拉曾經就布拉格之春的性質與影響,進行過激烈、近乎人身攻擊的論辯。昆德拉認定,布拉格之春並不是來自於青春激情的運動,而是成年人的運動,這使它能抗拒革命抒情的誘惑,《笑忘書》中稱布拉格之春是「不是一群人(一個階級、一個民族)奮起反抗另一群人,而是某些人(同一代人)起來反抗自己的青春」。成年人的抵抗運動有一種愚人節的節慶氣息,人們拆掉街道的路標、場所的門牌,讓蘇聯的軍隊找不到路,穿著短裙的少女團團圍住裝甲車,挑逗並嘲笑士兵的性無能,在蘇聯坦克兵進布拉格的那幾天,整座城市洋溢著一種反諷的歡樂,《生命中不能承受之輕》這麼描寫當時的氣氛,「到處都是手繪海報,海報上盡是挖苦的文字、諷刺的短詩以及嘲笑布里茲涅夫與他的軍隊的漫畫」。

布拉格的反諷式抵抗,讓昆德拉看到世界一種全新的可能:像捷克這樣的小國,從中世紀末以來「第一次站在世界歷史的中心」,將徹底顛覆大國主導的世界格局,大概十年後,傅柯對於伊朗革命也做出類似的判斷。

昆德拉的「布拉格之秋」

昆德拉熱烈的展望布拉格之春後的「布拉格之秋」,捷克將迎來沒有秘密警察、擁有言論自由,人們不再心懷恐懼的新時代。哈維爾完全不認同昆德拉的政治判斷,畢竟言論自由與獨立全無個影,昆德拉對捷克小國人民的讚賞,在哈維爾看來完全只是精神勝利。昆德拉的回應毫不留情,他批評哈維爾的激進立場不過是青春的暴露狂,哈維爾對時局的診斷並不單是絕望所致,而是更糟糕的東西:在絕望中也要顯擺一番。

就布拉格後來的情勢發展來說,昆德拉顯然是過於樂觀,他後來被迫轉職占星師的結果無疑可證。然而,「成年人的反諷式抵抗」而非「青春駕馭歷史的革命迷思」,卻在布拉格之春之後,在全世界的暴政抵抗中遍地開花,近則有白紙運動,就算它們始終被質疑是否具有動搖體制的能力。

反諷既是小說的技藝,也是抵抗的技藝。昆德拉宇宙中的角色很少是自己命運的主人,青春期的烏托邦衝動,妄圖掌握命運經常招來悲劇性的喜劇結果,像是腹瀉的赫雷娜,《玩笑》稱青春是一齣「瘋狂熱衷於說著從別人那裡學來的話」的鬧劇,青春的媚俗與愛演或許就其本身無害,卻是模糊界線的意識形態運動的薪柴。

而擺脫青春,學會反諷技藝的「成年人」,遠遠不是虛無主義,不若某些人(主要是法國人)對昆德拉的批評。昆德拉將哈謝克(Jaroslav Hašek)的《好兵帥克》視為20世紀最偉大的喜劇小說,其思想意義甚至超越了黑格爾與馬克思,因為他們都把歷史視為理性的體現,視為嚴肅的事業,而《好兵帥克》打破了這個框架,它追問「如果歷史本身只是一種欺騙呢?如果歷史不過是愚蠢呢?如果歷史最終不過是個荒謬陰鬱的玩笑呢?」

歷史理性對執著自我之謎的青春,往往有著巨大的誘惑,昆德拉曾經在訪談中批評,人們會把意識形態的革命美夢,跟革命導致的罪惡與恐怖切割開來,但事實上「惡早在天堂之夢中萌發」,正是青春孕育了意識形態的強權,「如果想瞭解地獄的本質,就必須從考察天堂的本質開始」。

《笑忘書》中關於邊界的一個段落,經常被解讀為虛無主義,然而它可能具有某種非典型革命的潛能,「只要輕如浮塵的一點細微變動,就會掉到邊界的另一頭,一旦越過邊界,任何事物就不再有意義了:愛情、各種信念、信仰、歷史通通都會失去意義。」相比青春對意義全有與全無的欣喜與失落,昆德拉稱之為「小說視角」的反諷,並非虛無的否定一切,而是理解意義在邊界內外必然的落差,並且願意坦然接受。

昆德拉的「布拉格之秋」並不是對「另一個」新世界的想像,它是對這個被青春的活力與壓力所窒息世界的細微變動,一點點邊界的位移,爾後這個世界就會完全不同。

此即昆德拉的革命,他敬仰的卡夫卡所謂的「彌賽亞的微小調整」。

(本文原載於《思想坦克》)

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案