「薛丁格的貓」處於活與死的疊加態中,這只是一個思想實驗,沒有貓咪受害。但這位1933年即獲得諾貝爾物理學獎的量子物理學家為何會提出「在想像中謀害貓咪」的概念?薛丁格為人十分謙遜,很少談論自己,這部傳世的人生札記,是他少數遺留下來顯示他如何受到叔本華與斯賓諾莎哲學思考影響的證據。

文|艾爾溫‧薛丁格(Erwin Schrödinger)

譯|黃玉林

如果我們一開始就同意,拋開那種以身體為其居所、在死亡時從它脫離出來、而且在身體之外也能存在的靈魂的想像,把這種關於靈魂的想像視為過於幼稚的建構而暫時先不討論,那麼我認為,有個若非最主要、也會是最主要之一的問題,而在解決此問題之前,形上學的衝動終究不會平息,這個問題可以很簡要地描述如下。

考慮底下四個問題,作為一個整體,它們無法用「是」和「否」的任何令人滿意的組合來回答,而總是在一個無止盡的迴圈中循環。

一、存在一個「我」嗎?

二、世界是否存在於「我」之外?

三、這個「我」會隨著肉體的死亡而終止嗎?

四、世界會隨著「我」的肉體死亡而終止嗎?

假設有個「我」,那麼根據生理學的所有事實,那麼確實會有一個「我」的內在且必然的由全部知覺組成的鏈結,其連接著一個具有物質樣態的自身身體。而這個「我」隨著身體毀滅終將消解,也是無庸置疑的。此外,按照這想法,同樣無庸置疑的是,假定一個包括「我」的世界是沒有根據的。因為兩者都由相同的經驗「元素」組成,而且就我們一般所謂的世界,它的組成,完完全全也由屬於「我」的這類元素組成。無論如何,我們稱之為世界的東西只是「我」的一個部分複合體,而自身的身體只是世界複合體中的部分複合體。因此,所謂的世界會因為它自身的一小部分的破壞性干擾而完全毀滅,這就真是可怕荒謬的結論了。附帶說一下,有百萬個這樣的小部分樣本。

相反地,如果假設存在的只有世界,那自然就不再有理由認為,世界會隨著「我」的自身身體毀滅就停止。然而,如此的話,會出現以下我認為至今為止只在印度數論(Samkhya)哲學中被重視處理的悖論:

假設有兩個人身A和B。把A放在某種特定的外部情境中,例如有個特定的圖像被看見,就說是一個花園的景色好了。在此同時,B被放置在一個昏暗的房間裡。如果現在A被放入暗室,讓B處於A之前所處的相同情境,結果根本沒有什麼花園景色,那裡一片漆黑(因為A是我的身體,B是別人的身體!)。這裡的矛盾非常明顯,因為現象上,就其普遍性和作為總體而言,這缺乏充分的理由,就像讓兩個負重完全相同的秤盤的其中之一下沉一樣沒道理。當然,這個身體還有許多其他方面不同於所有其他的身體。它總是以一個完全不同和非常獨特的視角被觀察。它作為唯一可隨意移動的,或者換一種說法—我們稍後對意志做分析時會再回來討論這一點—它是唯一能在某些舉動發生的當下以幾乎不容置疑的確定性可被預先知道的。它是唯一在受傷時會帶來疼痛的。從所有這些特性中,我們大概可以設想其中一個作為所有其他的充分基礎。但是,畢竟在所有身體中,有一個因具有這些特性的整體而應從所有其他的身體之中突顯出來,實在看不出有什麼道理這樣做。因此,除非我們設想一個真的具體的靈魂「我」,它是在空間—物質意義上內在於這個被突顯的身體中—但這正是我們先前一開始就不加討論地拒絕的天真想法。

當我們面對以下眾所周知的思考時,所遭遇的大體上同樣是這個困難,儘管以不同的角度—一如許多真正的哲學問題,即使不能說全部,都歸結於此處。

“突然將你從虛無中喚來享用這個壯觀、無視於你的奇景的那個東西,它是什麼?也許一百年前,另一個人坐在這個地方,像你一樣懷著敬畏和渴望,仰望著山上餘暉漸退的積雪。他和你一樣感受痛苦和喜悅。他是別人嗎?難道不是你自己嗎?”

讓我們隨便舉一個感官知覺做例子,例如對特定的某一棵樹的知覺。許多哲學家告訴我們,我們必須將一個人從這棵樹所獲得的知覺,跟這棵樹本身或者這棵樹的「自身」區分開來。理由是,因為事實上並非這棵樹自己,而是只有某些從它而來的某種作用進入了觀察者,多麼天真的想法!當然,我們或許可以從一個稍微進階的觀點來接受這個想法,假使今天我們可以視為確定地說,當且僅當觀察者的中樞神經裡有某些、儘管在細節上我們還完全未知的神經事件發生,這棵樹才能被看見而且被察覺。但若是這樣的話,則對於這些事件過程,我們還可以確定地說,如果我們確切地知道它們,我們也不會把這些事件描述成一棵樹,也不是對一棵樹的知覺,或者當成被知覺的樹。這樣的話,是不是可以說,大致上,我們實際上只是察覺了這些過程。這些過程是我們感覺和思維的直接基礎。當然不是,否則我們就不會發現自己處於對它們如此可悲、絕望的無知狀態。那麼,我們知覺到的是什麼,或必須與這棵樹的自身區分的這個對樹的知覺是藏在何處?

要擺脫這種困難,眾所周知,馬赫、阿維納留斯、舒普(Wilhelm Schuppe)和其他人已經找到了一種非常基進和簡單的出路。這個出路大概如下:在康德已經確定「樹自身」(Baum an sich)不僅是(正如英國哲學家已經知道的)無色的、無嗅的、無味的等等,而且也完全屬於物本身的範疇,而物自身對我們而言在所有的每一個方面都是完全無法經驗到的,我們可以一勞永逸地宣稱,這個物自身(Ding-an-sich)對我們來說完全令人不感興趣,以致如果有必要,我們可以忽視它。那麼,在我們感興趣的事物的領域中,這棵樹只是單一存在的,而且我們也可以把給定的這個東西稱之為樹,或稱之為對樹的感知—前者的優勢只是比較簡潔。所以呢,這裡的一棵樹就是唯一給定的東西,它是物理學之樹,同時也是心理學之樹。正如我們在前面已提到的,構成自我和外部世界的是同樣的元素,而且在各種複雜形式中,這些元素時而被描述成—事物—外部世界的組成部分,時而被描述成—感覺、知覺—自我的組成部分。上面提到的思想家稱上述的想法為自然世界概念的修正,亦或稱為對素樸實在論的確認。這種想法消除了一大堆虛假的問題,特別是著名的杜.波依斯—雷蒙德(Du Bois-Reymond)的無知主義(Ignorabimus):感覺和意識如何能從原子運動中形成。

但是,如果我不是獨自一人站在那棵樹前,而是和我的幾個同伴一起,且當我透過交流告知才充分確定地發現,我們全部都以同樣的方式感知這棵樹,那會怎麼樣?如此,我不得不假設,一個元素複合體—也就是這棵樹—同時屬於幾個意識的組成部分,又屬於幾個自我,在數值上是共有的。應注意,共有的不是感知的對象,而是感知組成部分。事實上,上面提到的思想家中沒有一個反對這個乍看之下當然有點奇怪的結論。例如,馬赫曾說過(Analyse der Empfindungen,3. Aufl., S. 274),他「在我的感覺與別人的感覺之間不做本質上的區分。同樣的元素(黑體字強調是原文所有)在許多連結點,即許多的「我」們,是關聯在一起的」。阿維納留斯與特別強調的舒普,都表達同樣的意思。因此,例如舒普說(Avenarius, Der menschliche Weltbegriff, 3. Aufl., S. 155):「我最急於不斷強調的是,雖然有些意識內容在此意義上是主觀的,但並非所有;相反地,各個自我的意識內容一部分不僅在性質上是相同的,而且是且必須是它們的共同內容,因為它們在數值上是相同的,在嚴格的意義上是相同的。」

然而單是這樣的結論,即使是唯一前後一致的,對我們西方人而言也已是非常奇怪了。因為我們離馬赫和阿維納留斯所說的素樸實在論已經太遠了,並且已經習慣於相信—儘管沒有什麼可以證明這一點,其實是最原初的日常經驗剛好證明了相反的情況—每個人的感覺、知覺和思想是一個嚴格的獨立領域,這些領域彼此之間沒有任何共同之處,既不重疊也不直接相互影響,相反地,它們之間絕對互斥。在我看來,多個個體共有知覺元素的想法就其本身而言,完全沒有自相矛盾,或是與其他已知經驗衝突;毋寧說是,事實上因為這種想法,修正了真的很天真的人所認為確實存在的那種事物狀態。此外,如果把這種共同性只針對於藉由相同「外部對象」而喚起幾個人的感官知覺,這樣說未免也太狹隘了。不同的幾個人心裡想著同一個想法,這在實際生活中比在科學中更常發生—是真實共有的想法,它們是相同的存在,一個立基在計數思考個體數目的對於量的數值陳述,就思想面向而言,是沒有任何根據的。

真正的悖論是出現在我們前面剛剛結束討論的地方。也就是如下的想法,即那種大部分相同的元素在許多關鍵結點(即「我」們)連結在一起的想法,它很清晰也很好,只要我們進一步設想我們自己是真正特殊的自我,而且只是一個對整體的未參與的外部描述者,就像一個超驗的上帝。但是,一旦我們想到我們自己就是這些許多的「我」中的一員,這整個元素構成體不斷地、不懈地只以一種高度不對稱和武斷的視角呈現出來,那麼我就不得不問,是什麼使相同的這一點在整體上如此與眾不同等等,完全如同我們上面所討論的。

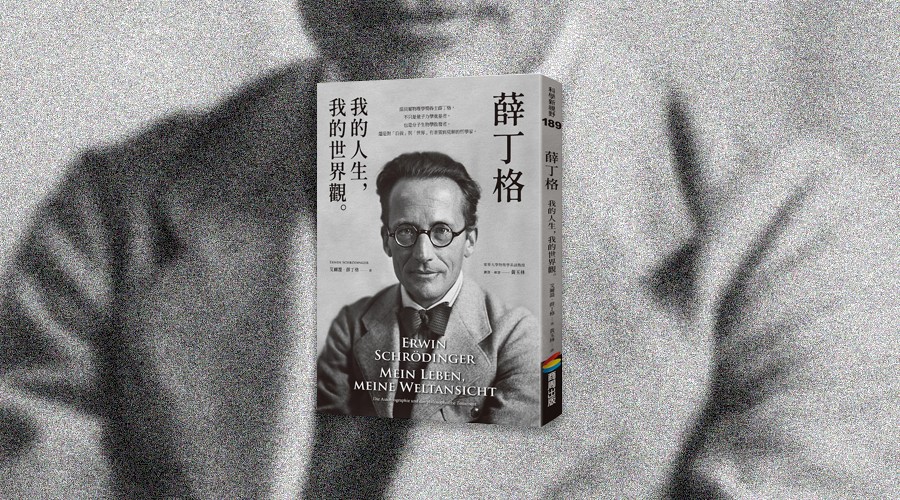

(本文為《薛丁格:我的人生,我的世界觀》部分書摘)

書籍資訊

書名:《薛丁格:我的人生,我的世界觀》 Mein Leben, meine Weltansicht: Die Autobiographie und das philosophische Testament

作者: 艾爾溫‧薛丁格(Erwin Schrödinger)

出版:商周出版

日期:2023

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案