尼采康復了,因此寫下了《快樂的知識》,終於如他所願,把歷史炸成了兩半,醞釀了一個把人類歷史一分為二的事件。

1886年的夏秋之交,尼采花了幾個月的時間重讀了自己的舊作,並為大部分作品重新寫了序言,最終來到了《快樂的知識》。《快樂的知識》是尼采輕狂的「自由精神」系列的最後一部,上帝在第三卷已經死了,而在原本的末卷第四卷最後,「永劫回歸」的思想首次出現了,尼采的查拉圖斯特拉也悄悄現身了。尼采為《快樂的知識》寫下了新前言,第一句話是「這本書需要的也許不只是一篇前言」,確實如此,尼采不僅僅補上了一個新前言,還增補了第五卷,增補了瞄準文明的危機、虛無主義,以及德意志孱弱可憐哲學,那時候尼采已經完成了《查拉圖斯特拉如是說》,而他必須在這裡假裝查拉圖斯特拉還沒下山。

尼采還附錄了《被放逐的王子之歌》。尼采是王子,「王子」是一個名稱,一個帶著敬意與尊重的名稱,而尼采之所以能被稱呼「王子」,是因為他「沒有名稱、沒有頭銜、也沒有財產」,尼采在給母親的信中寫道,正是因為他一無所有,所以「我在這裡被當作真正的王子」,然而,「王子」也是所有人,因為「所有人都是如此,首先是那些年邁的婦人…」。

「王子」是「不是名稱的名稱」,就像《快樂的知識》第五卷中「無家可歸的歐洲人」,一個一樣帶著敬意,一樣無從歸屬的名稱,尼采很高興,這顯然是把「我的秘密智慧以及快樂的知識放在心裡」。然而,王子也好,優秀的歐洲人也好,都並不是卸下了一切重負的人,也就是說,不是獅子,不是從駱駝變形而來的獅子,批判與否定不能創造新的價值,批判駱駝的獅子是否定駱駝,而小孩對獅子的精神變形卻不是否定,它是一個新的事件,一個不再有價值的世界,不是有著另一種價值的世界,而是無以估量的新世界,小孩、王子、優秀的歐洲人等等,一切的名稱不再運作的世界。

所以,優秀的歐洲人之所以是自由的精神戰士,不是因為他們無拘的自由了,而是因為他們「依然承受著全然的精神困窘」,也「依然承受著精神之弓的張力」。

所以尼采康復了,但尼采這個人並沒有康復,或者說,尼采先生是否復元「又關我們什麼事」,所以哲人還是「痛苦的思想家」,而正因為痛苦,「所以很容易被拐走,帶到旁邊的小巷、休息的地方、陽光璀璨之處」,尼采由是揭露了哲學的肉身系譜,「難道哲學家的靈感不是來自疾病嗎?」,會不會「從古至今的哲學都只是一種肉體的詮釋、一種肉體的誤解」?

所以尼采並不咒罵久病不癒,並不咒罵痛苦,因為久病「帶來的好處至今仍然讓我受用無情」,因為「莫大的痛苦才是精神最終的解放者」,相反,尼采咒罵的是「健康」,相信自己可以想成為什麼就成為什麼的華格納哲學;尼采咒罵的是「安全」,快樂的科學拖著顫抖的身體,領著「無畏之人」,群氓出於自然本性強烈渴望安全,而尼采要徹底跟柏拉圖主義的高貴謊言告別,快樂的科學反對群氓自然的欲望,抗拒「物種的天賦」,還反對那些跟群氓沆沆瀣一氣的「人民學說」。

尼采無疑是「反革命」者,「在新時代的所有光輝中,法國大革命過去了,那可怕、湊近看就能發覺是純屬多餘的鬧劇。然而,整個歐洲心醉神迷的高貴看客從遠處闡釋這部鬧劇時,卻如此曠日持久、如此狂熱的摻入自己的憤慨與激動,直到文本在詮釋中煙消雲散」,然而他更不是懷舊緬古論者。

尼采之所以反革命,不是因為其革命特性,而是因為革命的特性還不夠革命。

尼采的「大政治」才是革命性的,因為這位自稱「最後一位反政治的德意志人」,反歐洲「小家子政治」的哲人,找到了一種炸翻舊世界的炸藥。法蘭西民族政治的愛是小家子的政治,孱弱的現代人寧願愛,更不需要德意志哲學的恨,那同樣是小家子的東西,「改革;萊布尼茲;康德與所謂的德意志哲學;『自由』的戰爭,德意志帝國」,所有的這些「都不過『徒勞』書寫在『已存之物』或『不可替代之物』上的詞」。康復的尼采兩者都不要。復元了尼采式哲學不再愛人或者恨人,它宣告從人是「發瘋的動物、大笑的動物、大哭的動物、不幸的動物」。

尼采式的「大健康」是宣告,就像「上帝之死」一樣,宣告了某種東西,而正是這個被宣告的東西,把歷史一分為二,炸成兩半,所以出現了各種「王子」,出現了發瘋的動物,出現了「我們是新人、無名氏、難以被理解的人」,是「來自尚未得到證實的未來」的「早產兒」。

既是也不是,既有名稱,又不是名稱。哲學是一種基進的政治行動,它是力量的無限擴張,刪除一切的「不可替代之物」,由是消解了一切的小家子政治,尼采的哲學,尼采的政治之所以「基進」,是因為它讓小家子政治的法理、原則與哲學都不再運作。尼采康復了,尼采的康復不是為了召喚出某種學說,而是宣告一個事件的姿態,基進的政治行動必然以宣告為形式,沒有具體內容的宣告,所以我們才會有著無限的名稱、無窮的稱呼、無盡的雜多。

而所有的無限、無窮與無盡都在召喚人類、思想與語言某種還沒被發現的能力。尼采曾經借心理學家之口說「瘋癲可能是對某個災難性或太過確定知識的掩蓋」,尼采可能是瘋了,但就像尼采本人是否痊癒一樣無關緊要,因為瘋癲同樣也是去主體式的,是知識被「炸裂」後的殘餘。

尼采是真正的哲人,不是「擁有埃及精神」,把哲學做成木乃伊的哲學家,不是在上帝已死的虛無主義時代中,淪為祖國情懷、自然主義與彼得堡式虛無主義俘虜那些「迷失在最卑微角落」裡「最聰明的人」,而是「會給整個世界帶來危害的恐怖爆炸物」。

自由精神系列終曲的主調是危險,站在「在最危險的鋼索」,「站在懸堐邊跳舞」,不再向一切舒適的學說屈服。快樂的科學不是愉悅的學說,尼采更非肆無忌憚的偶像破壞者,尼采的基進來自於時代的必然,復元的可能始料未及,然而戰勝冬天卻「即將來臨、一定來臨,也許已經來臨」。大健康不是主觀的感受,也不是偶然,而是人類精神史上一個歷史性的事件,從重大的疾病中康復過來之後,接著就是偉大的健康。

不是尼采康復後召喚了快樂的知識,而是快樂的知識召喚了康復的尼采,還有小孩、王子、優秀的歐洲人、新人、無名氏、早產兒以及難以被理解的人。

「因為我足夠強大,能夠將人類歷史一分為二」,尼采如是說。

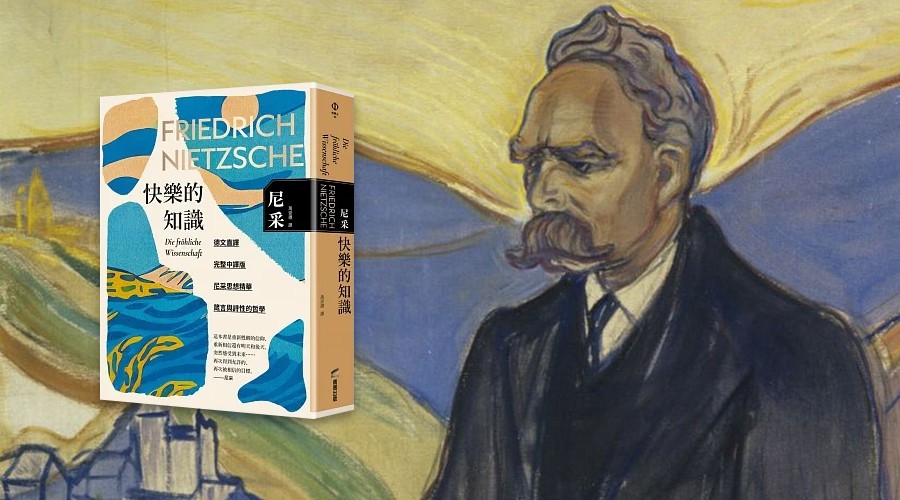

書籍資訊

書名:《快樂的知識》 Die fröhliche Wissenschaft

作者: 尼采(Friedrich Nietzsche)

出版:商周出版

日期:2023

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案