在日本人如退潮般離開之後的草原,蒙古人與中國人展開生死之鬥。由於各大國同意將內蒙古維持是中國領土的一部分當作是換取蘇聯對日參戰的條件,蒙古人的民族統一夢想因此破碎。中國之所以可以擁有萬里長城以北的廣大土地,是因為蒙古民族付出了代價。內蒙古自治區的蒙古人在國籍上不得已成為中國國民,但多數人依舊抱持「祖國是蒙古」的信念。

文|楊海英(蒙古名『俄尼斯.朝格圖』,蒙譯日文名『大野旭』。1964年生於內蒙古鄂爾多斯)

譯|陳心慧

與「站起來」的中國人對抗

與沮喪失意、陷入谷底的蒙古人相反,中華人民共和國的出現, 讓中國人變得充滿自信。他們變得比以前更看不起蒙古人,認為蒙古人是文明低下的民族。如果是一九四九年之前,中國人還有自覺, 知道自己是向蒙古人借土地生活的外來者,但現在成了「站起來的中國人民」之後,不僅在蒙古人的故鄉享受與蒙古人同等的權利,甚至態度一變,覺得自己更優異。對於烏蘭夫而言,身邊的中國人幹部, 他們蠻橫的行為簡直讓人無法忍受。

一九五○年一月二十二日,穿過嚴寒的錫林郭勒草原,烏蘭夫朝著貝子廟(現在的錫林浩特市)前進。銀白色的草原無限延伸。現在還是有中國人覺得草原充滿浪漫色彩,但「草原」原本是從日本導入的概念。中國人傳統將蒙古人的領土稱作「草地」或「荒地」, 用來代表「蠻人的巢穴」。中國人開始公開表示要將草原的「野蠻居民」趕出去,改造成農耕地。在這樣的情況之下,烏蘭夫於二十四日,召集錫林郭勒和察哈爾兩盟的幹部,做出以下訓示(楊 2012a: 168- 169):蘇聯的西伯利亞有大塊地區到今天還是畜牧業,它是社會主義經濟的一部分。外蒙古是新民主主義經濟,其國民經濟的主要組成部分還是畜牧業。那就是說,農業有前途可以發展為新民主主義、社會主義的農業,畜牧業同樣有前途可以成為新民主主義、也可以發展為社會主義的畜牧業。

建國後不到半年,中國人幹部就露骨地展現根深蒂固、充滿歧視的大漢族主義。他們主張畜牧業是落後的生業,農業才是先進的經濟,才是可以成為社會主義經濟的生產活動,故此應該中止「落後的遊牧」,定居開墾草原,改成農耕地。

蒙古人與中國人的對立根深蒂固。蒙古人最忌諱、最厭惡的就是草原開墾。表面上看起來綠油油的草原,只要開墾過一次,很快就會變成沙漠。然而,中國人對於環境保護毫不關心。蒙古人為了守護生活的基盤,全民族一直以來都與持續開墾的中國人侵略者對抗。美國歷史學家歐文.拉鐵摩爾的分析非常正確。「中國人的殖民代表著滅絕蒙古人的行為。自一八九一年起至一九三○年代為止發生無數次蒙古人起義,就代表了這個事實。」(Latimore 1969: 114)然而,中國共產黨卻無視這一段賭上民族存亡進行對抗的歷史。中國共產黨在高聲批判「反動的國民黨」在草原開墾,同時卻又獎勵「被解放的中國人」拿著犁和鋤頭撕裂大地。

烏蘭夫想必已經看清,中國共產黨在痛批軍閥和國民黨的同時, 又與少數民族定下賦予自決權和聯邦制的甜美約定,這一切不過是謀略。「社會主義經濟也需要草地。新民主主義經濟也不可缺少草地。說草地落後的人,沒有任何根據。」蒙古人義憤填膺。自決權遭到剝奪,聯邦也化成泡影,就連自己的生活型態也被人看不起,烏蘭夫不可能忍得下這一口氣。既然無法從正面主張蒙古人的政治權利, 那剩下的就只能維護經濟上的權利。於是,針對經濟政策的對立愈演愈烈,最後終結了他的政治生命,這樣的發展也是必然的結果。

「三不政策」和過早的環境保護政策

在中國逐漸全面介入韓戰的一九五一年一月十六日,烏蘭夫在中共中央內蒙古分局擴大會議上,做出「當年度任務」的相關指示。比起面對美國、朝鮮半島以及蘇聯,該如何參與戰爭的國際關係,烏蘭夫將焦點放在自治區的民族文化復興。烏蘭夫在這裡再度批判中國人的「重農輕牧」思想。他提出,讓蒙古人「自由放牧、增加家畜」才是自治區黨委員會的基本方針。他將「自由放牧」定位為,根據內蒙古畜牧地帶的經濟條件所制定的政策。他又提出,「在遊牧地區, 牧主不鬥爭、不分財產、不劃階級(不分、不鬥、不劃)的政策正確。」這就是後來遭到批判的「三不政策」。「牧主」是原本不存在於蒙古社會當中的詞彙,是仿效中國人社會的「地主」所創造出來的新概念,用來指「蒙古人剝削階級」。

烏蘭夫的政策幾乎全部遭到中國共產黨政府否決,又或是被當地人口大逆轉的漢人農民忽略,草原逐漸荒漠化。早在建國當初的一九五一年春天,烏蘭夫就提出「保護牧場、禁止開墾」的環境保護政策,這讓人不得不肯定他是一個獨具慧眼的政治家。然而,中國出版的各種烏蘭夫相關文獻當中,都沒有收錄這一段一月十六日的演說。那是因為除了保護牧場之外,他還做出了許多有關民族自決的發言。他無論如何都忘不了民族自決權。

對文化自治的批判

關於民族自決,烏蘭夫說了些什麼呢?他說若想要解決民族問題,首先必須遵循史達林明示的「四個要素」。根據史達林的定義, 「所謂的民族是有著共同語言、共同地域、共同經濟生活以及表現於共同文化上,有著共同心理素質的穩定共同體(史達林 1928: 325)。」烏蘭夫舉出的「四個要素」是「民族自決」、「區域自治」、「民族平等」、「無產階級的國際主義團結」。他是以史達林的理論為依據, 但沒有提及「毛澤東同志的思想」,結果成為他日後失去政治生命的導火線。

自決是民族的權利,但運用應根據具體情況,看看是否對革命有利。比如外蒙的革命,採取了民族自決,脫離了國民黨的反動統治。那是革命的。相反的在今天中國革命已在全國勝利的情況下,西藏反動上層要提出民族自決,脫離共產黨領導,必然投到帝國主義的懷裡,那就是反革命的。

就像這樣,他從革命與反革命的基準,論斷是否應該行使民族自決權。烏蘭夫解釋,「無產階級在從帝國主義的壓迫中獲得解放之後,行使自決權。」然而,他當時似乎沒有想到未來的命運竟是社會主義比帝國主義更加壓迫少數團體,更加進行大屠殺與同化。

擅長俄語的烏蘭夫熟知共產主義的民族自決理論。我之前也曾公開烏蘭夫於一九五四年所寫的〈民族政策學習筆記〉(楊 2012a: 493- 496)。在這本筆記當中,他批判哈布斯堡帝國的倫納和鮑爾5 過去在多民族混住地區提倡「文化自治」的歷史,以及「資產階級的代表威爾遜提出的民族自決論」。烏蘭夫引用列寧的分離獨立權論,否定奧地利馬克思主義學派提出的「文化或個人的文化自治」理論。他藉由批判倫納等人的「文化自治」,表達對中國區域自治政策的不滿。

民族的問題之一:語言

烏蘭夫鉅細靡遺地掌握存在於內蒙古的民族問題。解放軍的中國人幹部從一九四○年代起,便用「驢在叫」來形容蒙古人說蒙古語, 且將蒙古語稱作「驢語」(中共中央統戰部 1991: 1139; 1249)。「驢」是中國人在辱罵他人時會使用的歧視字眼。就算自治區成立,中國人幹部依舊輕視蒙古語。烏蘭夫在這個時候提議,將蒙古人民共和國使用的斯拉夫字母導入內蒙古自治區。在錫林郭勒的畜牧地區,就學率僅百分之六,通遼的中學有三百多名學生,但蒙古人僅八名。烏蘭夫知道必須改善這樣的情形,他也全盤掌握各地實際的狀況,以及應該如何解決。通遼在滿洲國時代是教育非常發達的地方,但自從中華人民共和國成立以來,蒙古人感到失望,逐漸不去上學。

烏蘭夫指示,「蒙古人幹部必須確實學習蒙古語。也希望漢人幹部學習蒙古語,但如果不想學的話,不會強制。」眾所皆知,他的故鄉由於遭到中國人占領,失去了民族文化,因此他的母語說得不好。根據史達林的定義,語言是民族特徵的一大要素,因此不允許忘記母語。自從自治政府成立以來,中國人幹部在各級的政府機關都占壓倒性多數,中國人無論去到哪裡,都不願意學習「落後野蠻人」的語言,蒙古幹部無計可施,只好說漢語和他們溝通。烏蘭夫強烈批判這樣的現象是「官僚主義的表現」。也許只有失去語言的人,才深知母語的可貴。根據某個證言,烏蘭夫一生熱愛蒙古語,多次在重要的政治場合上努力說蒙古語,讓蒙古人深受感動(舍那木吉拉 1990: 279-287)。推動蒙古人學蒙古語無可厚非,但呼籲「最文明的中國人」學習「野蠻人的語言」,許多人因此對他反感。這些中國人逐漸集結成為一股反烏蘭夫的勢力。

民族問題和土地問題

「土地問題就是民族問題」,這是烏蘭夫的論點。國民黨山西省的中國人在轉為投靠共產黨之後,依舊掌握綏遠省的實權,因此如何進行土地改革,便成為了重要的課題。烏蘭夫計劃將自己的故鄉納入自治政府,而將內蒙古自治政府機關遷移到「荊州」張家口, 這一切都是為了守護自決權遭到剝奪、僅擁有有限自治權的同胞。在他的故鄉,「漢人農民吵著分配蒙古人的土地,蒙古人則無論階層皆表反對」的事情持續發生。蒙古民族全體保有的土地被中國人有組織地掠奪,在這樣的情況之下,烏蘭夫對共產黨華北局針對綏遠省正在討論當中的「有關蒙古減租問題的指示」,提出意見(楊 2012a: 177- 180)。

烏蘭夫分析綏遠省「對蒙古人地主的處分方法和剝削的實況」, 並針對民族問題當中最尖銳的土地問題提出解決方案。

綏遠省是以「和平起義」的方式獲得「解放」;因此,國民黨軍在當地仍然繼續保有實力。所有軍官階級的人都是地主階級出身,為了消滅剝削階級,必須與「舊部隊的改造」連動,不然也可能會遭遇武裝抵抗。由於烏蘭夫向華北局提出的意見獲得採納,在綏遠省「和平起義」的國民黨軍被送到朝鮮半島,成為與美國人海戰術中的消耗品,這是非常有名的一段故事。

下面來看看烏蘭夫的見解。綏遠省內純農耕地區和半農半牧,以及純畜牧地帶犬牙交錯。而且,從以前開始就在共產黨支配下的「老解放區」和剛獲得「解放」的「新區」並存,因此社會狀況也錯綜複雜。再加上土地是原住民蒙古人以全體民族方式所擁有,因此強烈反抗將土地交給後來的中國人。於是,為了不讓蒙古人和中國人因為土地相爭,烏蘭夫提議,「就算是為了社會安定,也要將蒙古人的大地主降級對待,與中國人地區的富農相當。中小地主也要相應減租。」「將蒙古人的大地主降級對待」在日後成為他「包庇蒙古人剝削階級」的決定性證據。他為了「社會安定」才提出此建議的特殊狀況, 並沒有獲得酌情處理。

半農半牧地帶的狀況更複雜。那是因為存在「二東家」問題。「二東家」就是二房東,又稱作「二地主」或「地商人」,這些人都是中國人。雖說是半農半牧,但蒙古人主要從事放牧,而入侵的中國人從事農業。土地由蒙古人所有,但經由「二東家」轉租給漢人農民。「二東家」僅付給蒙古畜牧民微薄的租金,實際上進行剝削的是這些中國人,蒙古人的生活水準遠不及中國人。因此,烏蘭夫提議必須取締「二東家」。烏蘭夫不僅熟知綏遠省的蒙古人社會實情,而且他原本也就是為了打破侵略者—中國農民的掠奪和「二東家」階級的剝削,才會參加民族自決運動。雖然自決權遭到中國社會主義者的剝奪,但如果不能守住當初投身革命的動機,那麼他人生的一切都將變得徒勞無功。

民族間紛爭的原因和無法接受的自治

「純畜牧地帶也應該廢止封建的特權,但不要暴力鬥爭牧主,也不要瓜分他們的財產。最好不要說要打倒王公貴族。」烏蘭夫如此提議。就算在「群眾運動」,也就是「貧窮大眾追打剝削階級」之際, 「藉由漢人與漢人的鬥爭來影響蒙古人,讓他們覺醒。當蒙古人鬥爭剝削階級的時候,絕對不可以讓漢人在蒙古人群眾起身之前出手。」烏蘭夫警告,占壓倒性多數、邁入近現代後便單方面屠殺蒙古人的中國人如果率先使用暴力,立刻就會發展成為民族間的紛爭,蒙古人將會超越階級團結。

烏蘭夫說明:「綏遠省的民族紛爭,自從綏遠這個名字出現在歷史上開始,就一直存在。」

蒙古人與中國人的對立根深蒂固,可以追溯到中國人跨越長城「綏服遠方」,在草原開拓殖民地的時代。

「漢人幹部不可抱持大民族主義。」

烏蘭夫如此牽制中國人幹部。就算他的分析符合社會現況,但中國領導幹部們的內心並不樂意。那是因為「對於剝削階級太有溫情」。就連中國共產黨在中日戰爭的「國難時期」,都沒有採取這種微溫的政策,故此,烏蘭夫被視為太過溫和的人道主義者。

那麼,究竟該如何解決蒙古人和中國人的紛爭呢?烏蘭夫於十一月二十五日,向綏遠省的幹部說明「民族問題的解決方法」(楊 2012a: 180-182)。

烏蘭夫說道:「蘇聯民族問題的解決方法是民族聯邦和區域自治,民族可以自決分離。今日的中國實施民族區域自治,屬於民族民主聯合政府。」從這段講話可以看出,就算中華人民共和國已經成立兩年,他依舊將其視為是「民族民主聯合政府」。現況已經完全不同, 事實上是中國人的一黨專政。就算如此,烏蘭夫依舊說是「民族民主聯合政府」,可見最不能接受的就是他本人。

在蒙古高原上,試圖脫離中國人的民族革命得到成功。「三十年前,外蒙古成功獨立。這場民族自決具有革命性,是進步的。」烏蘭夫對同胞國投以羨慕的眼神。這場演說也收錄在《烏蘭夫論民族工作》(內蒙古烏蘭夫研究會編 1997a: 126-137)和《烏蘭夫文選》(烏蘭夫 1999: 198-208)當中,但「民族可以自決分離」、「蒙古人民共和國的獨立是進步的自決」等內容遭到刪除。從徹底竄改的事實可以看出, 中國人有多麼地視民族自決為眼中釘。

書籍資訊

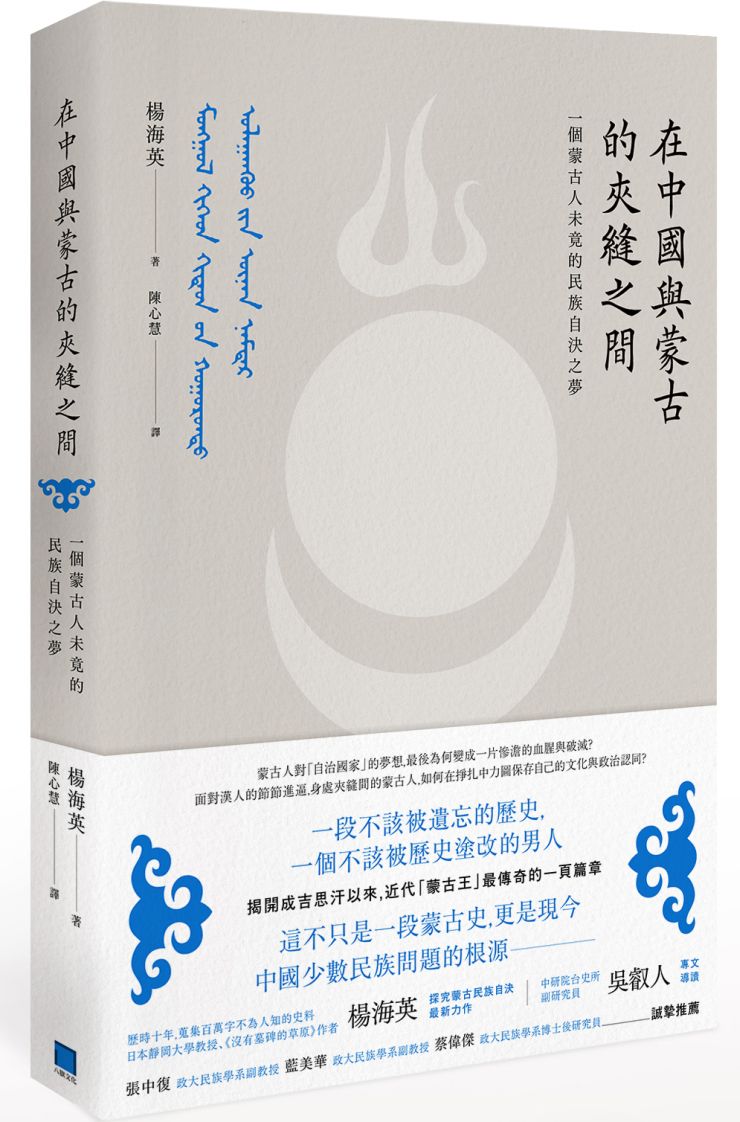

書名:《在中國與蒙古的夾縫之間:一個蒙古人未竟的民族自決之夢》 中囯とモンゴルのはざまで:ウラーンフーの実らなかった民族自決の夢

作者:楊海英

出版:八旗文化

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案