珍惜生命,若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

文|Jeffrey Ruoff(電影導演、電影史學家和達特茅斯學院教授)

2019年1月31日下午2點剛過,那是我57歲生日後的第11天,我離開了達特茅斯學院的辦公室:準備去自殺。

我在辦公桌寫下了很多信(也揉掉了很多)給我的妻子格倫妮絲(Glennis)和我們的女兒,內容大意是告訴他們,他們仍然是我生命的一切,而且超越我接下來可能做出的任何行為。我發現無論遺書寫得怎麼樣,都不可能減輕他們的悲傷,但身為一個完美主義者,我還是不停地修改草稿。然後我傳了簡訊和電子郵件給我最親密的朋友和家人,跟他們說我很愛他們,接著傳給格倫妮絲一封更直白的簡訊,請她「回家時抱抱我們的女兒」。十天前,我的心理醫生寄給我的心理治療師一封電子郵件,裡面寫道:「傑夫有自殺念頭,想從高處跳下去,他感覺非常沮喪。」

從表面看,我擁有我所想要的一切:幸福美滿的婚姻、叛逆的青少年孩子、一份有趣的工作、一間溫馨的房子、各個地方的朋友。我沐浴在愛裡,擁有安全無虞的經濟能力,還有很好的健康保險。我不會想要改變現狀,除了那吞噬著我的靈魂的憂鬱。

2019年1月,我已經完全失去了康復的信念,很多治療都以失敗告終。憂鬱症和日常生活中間隔著一道無法橫越的峽谷。當時,我幾乎無法想像自己會如此憂鬱,而當我憂鬱時,我也回憶不起美好的感受。在《神曲:地獄篇》的最後一圈地獄中,但丁筆下的罪人被凍結而不是被燒死,困在冰冷的湖裡,憂鬱就是這種感覺。

我們的想法能夠傷害我們,這種感覺很詭異。每天晚上,當睡意襲來時,我的最後一個念頭就是祈禱從此一覺不醒,或是發生任何比自殺(對家人)的傷害都還小的死法。但我還是醒來,日復一日,我的病歷寫著:「一月底,傑夫第一次出現了自殺念頭和相關行為。」那天我從辦公室出發開了10分鐘的車到白河(White River),企圖從橋上跳進冰冷的河水。

我們家有五個兄弟。2015年,大哥比爾自殺了。他在60歲的時候,從我們家鄉紐約伊薩卡最知名的峽谷跳下去。小時候,我們喜歡去那些峽谷附近探險,我們無數次穿梭那裡——徒步、騎腳踏車、開車,不分晝夜,有時喝醉,有時清醒。對比爾來說,自殺是幾年來妄想症越來越嚴重的結果。他說服自己相信結縭30年的妻子外遇,然後經歷了痛苦的離婚。在他去世前一年,他辭去科羅拉多州的毒理學家工作,獨自一人到賓州找新工作,但佈置空蕩蕩的公寓——所有的生活用品、傢俱、電器——對他來說太困難了。他在一封電子郵件坦承,「這間房子已經一個多禮拜沒有任何食物了」。警察在街頭碰見精神恍惚的他,然後把他送進醫院,並接受了完整的電痙攣療法(ECT)治療。但這些治療都是徒勞的,他在醫院住了兩個多星期出院。很快地,他就陷入了死亡的漩渦。

比爾第一次嘗試自殺是在出院後的當天晚上,他喝了12罐啤酒,吃下一大堆處方藥。第二天早上,我們的兄弟史帝夫和妻子蘇敲了房門,但沒有回應。他們從管理員那裡拿了鑰匙,開門發現躺在地板一動也不動的比爾。救護車趕來把他第二次送進醫院。當他出院返回公寓時,他又用相同的方法嘗試自殺,但結果同樣是第三次緊急住院。

辭去工作後,比爾搬回了伊薩卡,睡在父母住的養老院的沙發上。他的精神狀況越來越糟,甚至打電話給他26歲的女兒,懇求她允許他自殺,但遭到女兒拒絕。在我們最後一次電話交談中,比爾告訴我他不斷想著自殺(現在回想起來,他明顯是特地回到家鄉準備自殺),而無助則籠罩著我們所有人。

他跳下去的時候是春天,留下了兩個孩子和四封遺書:「請把這些信轉交給我的家人,我再也無法忍受這種無止盡的痛苦。我對康復不抱任何期待,我只知道自己一刻都不想活了,請尊重與祝福我的生命。」

我負責撰寫訃告,在父母的要求下,我沒有提到精神疾病或自殺。

家庭成員自殺大大增加了模仿行為發生的機會。比爾死後四年,換成我站在白河的橋上,冬天的太陽衝不破寒冷,我有哭嗎?我不記得了。我猶豫了一下,在不想活與不想死之間。橋上有一個小平台,尺寸剛好夠我站在上面,我彷彿站在燃燒的煤炭之上。

格倫妮絲當時正在機場,準備去探望她的父母,她收到了我傳的簡訊,然後打了很多通電話過來。我在第四通電話響起時接聽,她問我人在哪裡,我告訴了她。她哭著央求我到醫院治療,她答應我願意做任何事,只要我從橋上下來。我猶豫了一下,後退了幾步,愛情讓我跳不下去嗎?還是恐懼?或是殘存的一絲希望?

在開車前往醫院的路上,格倫妮絲跟我一直保持通話,我繞路去了辦公室把剛剛寫的信都撕掉。到了醫院,我被剝奪了所有可以用來傷害自己的東西:外套、皮帶、手錶、卡其褲。雖然我能留著手機,但該怎麼充電?這個房間就像監獄的牢房,而我的晚餐餐具是紙製的叉子。

我說服了格倫妮絲和我的心理醫生,待在家裡比待在那個被遺棄的機構還要好,他們不情願地同意了。但我不可以一個人待著——哪怕一個小時也不行。於是,格倫妮絲跟我緊緊依偎在沙發上,時間從幾秒變成了幾分鐘,從幾天變成了幾周,從幾個月變成了幾年。我的悲傷就像漏水的水龍頭不停滴落,終於淹沒了所有的房間。家裡住著一個有自殺傾向的丈夫,你怎麼可能真正的放鬆?當格倫妮絲不得不外出時,史蒂夫來到了我的身旁。

我繼續在達特茅斯學院的電影與媒體研究系授課,我覺得自己是個騙子,幾乎不能正常工作,但我的學生和同事卻沒有察覺。我莫名其妙在校園成功冒充成一個看似正常的教授。那年二月,我的病歷寫著:「壓倒性的絕望感已經變成麻木。」

在我差點自殺的幾天後,我的另一個兄弟開始寄明信片,我每天都會收到一封,其中一張寫著:「你的痛苦終有一天將成為遙遠的記憶。」在比爾自殺六周年時,他在一張聖海倫火山的明信片坦言,他仍然為自己沒有做更多的事情拯救我們的大哥而內疚。

精神疾病已經折磨了我們家族幾代人;先天結合了後天,以有毒的方式延續下來。我和兄弟們成長在一個白人中產階級的新教徒家庭,住在郊區一條街道的盡頭。我們度過了田園牧歌般的童年時光,有樹林可以探索,有動物可以捕捉,有堡壘可以建造與摧毀,我們有時也會吵架大打出手。但我們父母的愛是有前提的,也就是教育成就。我們慢慢習慣了父親對「A」的反應:「你為什麼沒有拿到A+?」我們家四個兄弟取得了博士學位,包括我在內,第五個兄弟跑去經商,賺得錢比我們四個加起來還多;儘管如此,母親終其一生都在哀嘆這件事。

我不記得父母對彼此說過一句好話,我只看過他們擁抱一次:1969年聖誕節,在廚房裡。多年來,母親睡在客廳沙發上,她的兒子們都不知道原因。她的初衷是好的,但她的內心焦慮不安,大部分時候都對著我們大吼。母親的童年並不順遂,她的母親五歲時變成孤兒被一個阿姨收養,她不讓外婆上學,而是把她鎖在地窖裡。外婆告訴母親,她在八歲時被摩門教的神職人員強暴。外婆在80多歲的時候寫了一本回憶錄(然後自行出版)講述自己的童年創傷,她在書中對自己的兒子讚不絕口,但對我的母親隻字未提。

我的父親在農場長大。1940年代,當他還是十幾歲的少年時,他的母親因憂鬱症接受了電痙攣療法。1938年,電痙攣療法被越來頻繁使用,但仍處於實驗階段,我不知道它產生了哪些影響,是好或壞。我的父親有兩個嗜好:金錢和科學:他是康乃爾大學備受尊敬的工程學教授,但他非常想發大財,非常想獲得諾貝爾獎,而兩項他都沒有做到。

他所做的只有把可怕的精神疾病展示給我們看:未診斷與未治療的躁鬱症,這構成了我們的童年與青春期。他在高風險的投資上賭博,大部分都輸光了,這嚇壞了母親。除了怒火中燒,他從不表現出其他情緒。在多年的狂躁後,父親在50多歲的時候第一次得了憂鬱症。祖母患有老年癡呆症,指控父親偷了她的錢(金錢,他的起點與終點)。那時我還是康乃爾大學的學生,有天我們共進午餐時,我說他看起來「很疲憊」,他的眼睛顯然哭腫了。他大吃一驚,詢問疲憊的模樣是不是很明顯。當他談到祖母時,他開始哭泣,這是他頭一遭表現出其他情緒。

遺憾的是,父親不是那種會積極尋求幫助的人;他是「默默忍耐」精神疾病的典型人物。又過了20年,在經歷一段緊張性憂鬱障礙發作後,我們才設法把他推到精神科醫生面前。他被診斷為I型躁鬱症,同時第一次接受鋰鹽治療。在接受藥物治療後,父親表現得比較正常——至少對他來說是如此。

從2008年6月開始,醫療記錄中我的第一次精神評估這樣寫:「46歲,童年創傷和焦慮症,出現廣泛性焦慮症、強迫症和診斷標準下的創傷後壓力症候群(subthreshold PTSD)的症狀,伴隨著憂鬱情緒。」什麼都有一點:焦慮症、強迫症、創傷後壓力症候群。

焦慮和憂鬱與我同睡,但憂鬱逐漸偷走了被子。多年來,我一直在與日後被定調為「重度憂鬱症」的疾病搏鬥,並服用了大量的藥物,你所能想到的藥物我都吃過,但全部都沒有用。後來,我的心理醫生與我談起「難治性憂鬱症」。儘管如此,我還是陸續服用很多藥物。身為一個完美主義者,我很難接受自己沒辦法保持健康,而我開始厭惡那些從藥物得到緩解的病人。

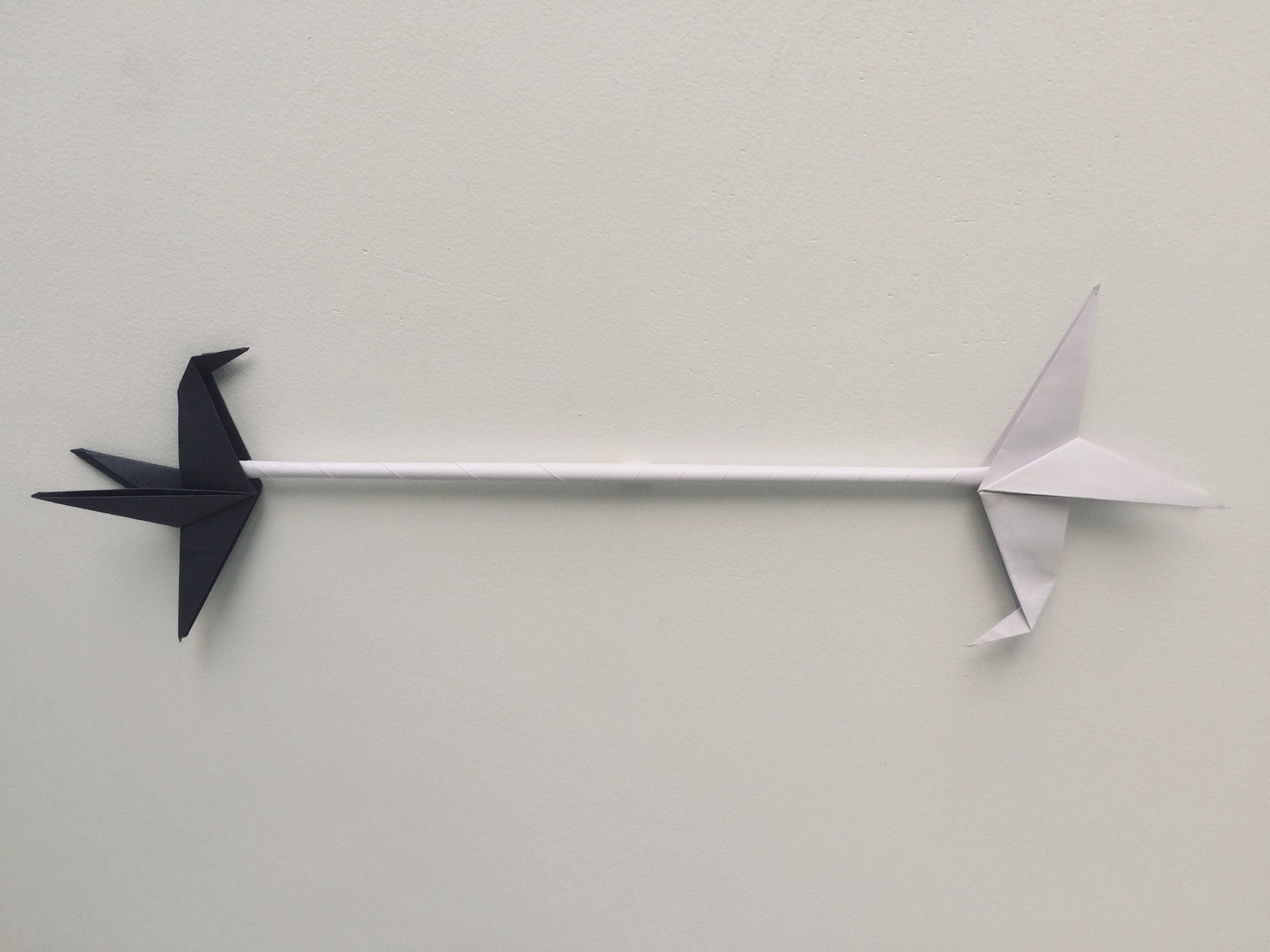

除了處方藥之外,精神疾病怎麼能少了心理治療呢?我開始嘗試催眠,但現在都忘光了。眼動脫敏再處理(EMDR)的治療效果更好,過程包括回憶創傷事件,同時以眼睛追蹤物體(如鉛筆)來回運動。研究表明,這樣做能讓左腦和右腦同時參與,並使左腦緩解右腦,某種程度上有助於緩解焦慮。我還接受了認知行為療法、行為啟動療法、接納與承諾療法,還有練習正念。但不知為何,我始終沒學會冥想。

在無計可施的情況下,2017年1月我們決定採取電痙攣療法,通常這是在其他方法都失敗的時候才會進行。電痙攣療法至今仍存在爭議,主要是因為它導致的短期記憶喪失和頑固後遺症,但電痙攣療法在統計學上比抗憂鬱藥物的成功率更高,而我在一個月內做了13輪。

每次手術後,我在醫院裡迷迷糊糊地醒來,總感覺像自己遇見自己的電影情節。但電痙攣療法帶來了緩解,我在最後一次治療後的日記裡寫道:「多年來,我第一次喜歡聽音樂。」我站在雜貨店裡,驚訝地意識到:「這個架上的咖啡沒有痛苦,而我現在也沒有痛苦。」

短期記憶喪失雖然是暫時的,但卻是真實的。我費盡千辛萬苦開車穿過小鎮,卻忘記了朋友家的地址;我開錯路行駛在單行道上。在家裡,日常活動也是挑戰,有天我的日記寫道:「我在烤肉架上烤蘆筍,沒有加橄欖油,然後也沒關爐火。」

我也突然感到精力充沛,開始花幾個小時在社群平台上,洩露生活中的隱私細節。我只睡四個小時,精神抖擻地從床上爬起來,淩晨三點開車到辦公室。我把頭髮染成了紅色,還為了戴金戒指打了耳洞。我的性慾高漲,在開車送女兒去機場前的幾小時,我在蒙特婁市中心散步,堅持讓格倫妮絲去當地一間商店試穿內衣。雖然她拒絕了,我還是不顧一切溜進店裡買了幾件,我還記錄了我們做愛的頻率。

然而,這些行為並不是心理健康,而是輕躁的症狀,憂鬱情緒的反面。它包括亢奮、極度健談、自負、過度社交、精力大幅提升、不需要睡眠、性慾高漲、魯莽、自大、易怒與好鬥。除了最後一項,我出現了其他所有症狀。

憂鬱症的表現是內在的,它的破壞通常不為他人所知。輕躁則相反,非常地外顯。我感覺生龍活虎棒透了,朋友看到我一些零碎的古怪行為夾雜大部分正常的行為,還為我的精神狀態改善而感到欣慰。但是,只有我的妻子和女兒知道出事了。

當我憂鬱的時候,我成為了一個沒用的家長,格倫妮絲必須時刻提醒我應該做什麼。因此在輕躁的狀態下,我決定在家裡扮演更重要的角色,但當格倫妮絲和女兒在沒有我的情況下做決定時,我感覺被針對、被排擠。我在沮喪之中與家人漸行漸遠,他們甚至還沒有機會處理憂鬱症所帶來的附加傷害,而突然之間,我的行為就像變了一個人,嚇壞了他們。

在接受電痙攣療法「復原」的一個月後,格倫妮絲提醒我,我變得很容易分心,經常重複自己說的話,變得太愛說話,癡迷於多項任務——這些都是輕躁的症狀,她告訴心理醫生我的狀況「沒有好轉」。一天晚上,我又開始滔滔不絕,她尖叫著說:「我才不管你今天過得有多他媽精彩!」當我亢奮的時候,我開始覺得她其實更喜歡憂鬱的我,我魯莽地宣稱:「如果我們分開了,我才不會有事呢。」於是,我們之間的鴻溝越來越大。

我希望這些情緒起伏有意義;我希望控制我情緒的是藥物,而不是運氣。但在18個月後,輕躁消失了,也為憂鬱開了一個入口,我在日記輕描淡寫地寫道:「我最近的心情不太好。」

就這樣,我陷進人生最低潮的憂鬱期,長達兩年又七個月。當我情緒低落的時候,電痙攣療法就會站出來,用「維持劑量」讓我恢復正常。這時的我們已經知道電痙攣療法會引起輕躁,但我一點也不在乎。然而,電痙攣療法背叛了我;因為這一次,毫無效果。

我變成了一個行走的影子,對活人的世界完全不感興趣。我不再期望自己會好起來,憂鬱或許就是我的宿命。就在此時,我開始思考自殺。在寒冬的夜裡,我計畫著逃跑。我必須克服自己的惰性,才能抵達那座橋,從思考到計畫再到行動。

慢性憂鬱症跟分娩一樣,只能經歷而無法解釋,但丁對「黑森林」的描述是:「那樣的難受,比死好不了多少。」好不了多少,但還是好一點。就在最後一秒,面對死亡這更大的痛苦時,我放棄了。

六個月後,我的精神科醫生開立了硫酸苯環丙胺(Tranylcypromine Sulfate),這是一種較老的抗憂鬱藥物,實際上為我帶來了一部份緩解。它把我推向了失樂(anhedonia),一種對任何事物都不感興趣的中間地帶。確切地說,我沒有感覺變好,只是感覺不那麼糟,自殺的念頭也消失了。

當我在霧中漫步時,新冠病毒疫情爆發了——口罩、隔離、封城、疾病和死亡。傳染病沒有讓我的憂鬱變得更嚴重,反而讓我覺得兩者相似。我又探索了一些治療方法。我接受了經顱磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation,TMS)治療——在為期六周的時間內,每週五天對我的大腦進行磁性脈衝刺激。感覺就像一隻小啄木鳥在啄我的頭,雖然很酷,但沒有任何改變。氯胺酮(俗稱K他命,新研究用來治療憂鬱症的實驗性藥物)讓我在平靜的海洋中漂浮了一下子,但我無法完全放鬆,也擔心飽受折磨的大腦會失控。我使用了治療鴉片類物質成癮的丁基原啡因(Subutex)進行兩周的實驗,儘管它引起了無法控制的嘔吐,但也讓我度過了美好的一天。

然後,在2021年5月,我經歷了一次變革。失樂的狀態消失,快樂又回來了。格倫妮絲跟我慶祝了23周年結婚紀念日。我喜歡吃鮭魚,洗熱水澡,還喜歡操作車庫遙控器。在多年的創意匱乏後,兩個電影計劃的想法躍入了腦海。

大約就在這個時候,我的診斷被更新為II型躁鬱症,這是一種(比起我父親)相對輕微的躁鬱症版本。醫生為我開了鋰鹽的處方,對於高度亢奮和極度低潮的狀態可能都有幫助。精神疾病奪走了我很多年的人生,也沒有賦予我特別的智慧或美德,我也沒辦法假設它不會再回來,但今年我的醫療記錄這樣寫:「59歲,男性,今天來治療II型躁鬱症,目前處於緩解期。」緩解的感覺很好,我沒有亢奮,只有開心。

這個最近的轉變是因為春天來臨嗎?還是跟我的妻子和朋友去旅行?或是微量的新藥物有效?我不知道。我只知道在其他狀態下,我不可能有能力和心力寫出這篇文章。我分享自己的精神疾病故事,因為我希望這是一個值得講述的故事。我的父親可能會覺得羞愧,但我不會。揭露精神疾病不是軟弱無能,而是一種心理彈性,希望我的故事能為那些經歷過或正在遭受痛苦的人帶來一些安慰與力量。

原文出處:Atlantic

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案